こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です(^^)/✧

今回、テーマとなる人物は鍋島直茂公です!

前回からご紹介している「佐賀の七賢人」の一人、鍋島直正公の先祖にして佐賀藩の藩祖にあたる人物です!

鍋島直茂公はどの様な人物だったのか?どんなことを行った人なのか???などを前半にお話しし、後半では、鍋島直茂公と関係が深い「松原神社」へ実際に行ってきた様子を詳しくご紹介しています^^

こちらの記事をご覧いただき、鍋島直茂公の魅力をご理解いただければ嬉しいです〜!

目次

・最後に松原神社に訪れる際にぜひお持ちいただきたい御城印帳を紹介

鍋島直茂公はどんな人、どんなことをした人

鍋島直茂は天文7年(1538年)に鍋島清房の二男として生まれ、龍造寺家の軍師であった人物です。

特に「肥前の熊」と称され、島津氏と九州を二分するほどの勢力であった龍造寺隆信とのコンビは有名です。龍造寺隆信の母・慶誾尼は、鍋島直茂の父・鍋島清房の継室であったことから、龍造寺隆信と鍋島直茂は義兄弟でもありました。

龍造寺隆信が肥前を統一したのは天文22年(1553年)のこと。この時16歳だった鍋島直茂は、この合戦で初陣を飾っています。

永禄11年(1568年)には、豊後国を治めていた戦国大名・大友宗麟が佐賀へ侵攻。龍造寺家に近い武将は、圧倒的な敵軍の数に怯えて寝返ってしまいます。残った家臣達も龍造寺隆信に降伏を勧める中、鍋島直茂だけが徹底抗戦を主張。龍造寺隆信も呼応して、龍造寺家と大友家は全面戦争に突入したのです。

永禄12年(1569年)には龍造寺家の居城であり、「佐賀城」の前身であった「村中城」周辺が、大友軍によって火の海に。村中城は窮地に陥ります。翌年の永禄13年/元亀元年(1570年)には、大友宗麟の弟・親貞の軍が、再び村中城を包囲。龍造寺方が絶体絶命となった時に、鍋島直茂が進言したのが夜襲でした。本陣を急襲され、大将を討たれた大友軍は総崩れになりました。この勝利を記念し、鍋島直茂は家紋を「鍋島花杏葉」に変更。これは、大友家の家紋に用いられていた、「抱き杏葉」の意匠をもとに作られた家紋です。

鍋島直茂の奮闘もあって、龍造寺家は急激に勢力を拡大。天正8年(1580年)頃までには肥前国に加えて筑前国や筑後国、肥後国、豊後国を支配し、有力大名の仲間入りを果たします。しかしこの頃より、鍋島直茂は龍造寺隆信より疎まれるようになってきます。同時期に鍋島直茂が筑後国を任されたのは、左遷されたためと考えられています。

そして天正12年(1584年)、龍造寺隆信は島津との戦いに敗れ討ち死に。知らせを聞いた鍋島直茂は自害しようとしますが、家臣に止められます。その後は龍造寺隆信の跡を継いだ龍造寺政家を補佐し続けました。

その後、天下統一を果たした豊臣秀吉より、「龍造寺政家は隠居し、鍋島直茂に国を任せよ」と命令が下ります。朝鮮出兵においては鍋島直茂が龍造寺家臣団を率いて参加しました。一方、慶長5年(1600年)の「関ヶ原の戦い」以降は、徳川家康の九州支配に協力し、徳川家と敵対する大名の居城を次々と落城させました。鍋島直茂の一連の活躍が認められたことで龍造寺家は戦国時代を生き抜くことができました。

江戸時代に入り、龍造寺政家の四男・龍造寺高房は、肥前藩龍造寺家の権威回復を幕府にはたらきかけます。しかし幕府は龍造寺氏から鍋島氏への禅譲(政権を譲り渡すこと)を支持。こうして鍋島直茂の息子である鍋島勝茂が幕府公認の下、龍造寺家の領地を引き継ぎ、佐賀藩初代藩主となりました。鍋島直茂は龍造寺家に遠慮し、自ら藩主になることはありませんでした。そのため鍋島直茂は藩祖と称されます。

鍋島直茂公と松原神社の関係

そんな凄い鍋島直茂公と松原神社はどの様な関係があるのでしょうか???

実は、松原神社は以前ご紹介した佐嘉神社と同じ敷地にある神社で、鍋島直茂公をお祀りする神社なんです!

松原神社が創建されたのは安永元年(1772年)のこと。佐賀藩8代藩主・鍋島治茂公により、藩祖である鍋島直茂公をお祀りするため「日峯社」という名前で創建されました。日峯とはご祭神の直茂公の法号「日峯宗智大居士」が由来と伝わります。

文化14年(1817年)には直茂公の祖父・清久公、直茂公の正室・彦鶴姫が合祀されます。さらに明治5年(1872年)には、初代藩主・鍋島勝茂公が合祀されます。

明治6年(1873年)、神殿北側に松原神社北殿が造営されます。龍造寺隆信命、政家命、高房命が合祀され、この時に神社の名前が「松原神社」へと改められました。

さらに同年には松原神社の南殿が造営され、第10代藩主・鍋島直正公がお祀りされるように。大正12年(1923年)第11代藩主・鍋島直大公が合祀されました。

昭和8年(1933年)に佐嘉神社が創建されたことで、松原神社南殿はなくなっています。昭和38年から鍋島家と龍造寺家を一殿二座( 南座・北座) の社殿でお祀りするようになりました。

なので、松原神社=鍋島直茂公など佐賀をつくりあげた人々が祀られた神社ということです^^

ご祭神

【南座四柱】

平右衛門尉鍋島清久命

従三位 加賀守鍋島直茂命(佐賀藩祖日峯様)

鍋島直茂室彦鶴姫命

従四位下 信濃守鍋島勝茂命(佐賀藩第一代藩主)

【北座三柱】

従五位下 山城守龍造寺隆信命

従四位下 肥前守龍造寺政家命

従四位下 駿河守龍造寺高房命

実際に鍋島直茂公と縁のある松原神社へ訪れた際の様子

松原神社へ向かいます!

松原神社は佐嘉神社と同じ敷地にあるので、佐嘉神社を目指せばOKです!

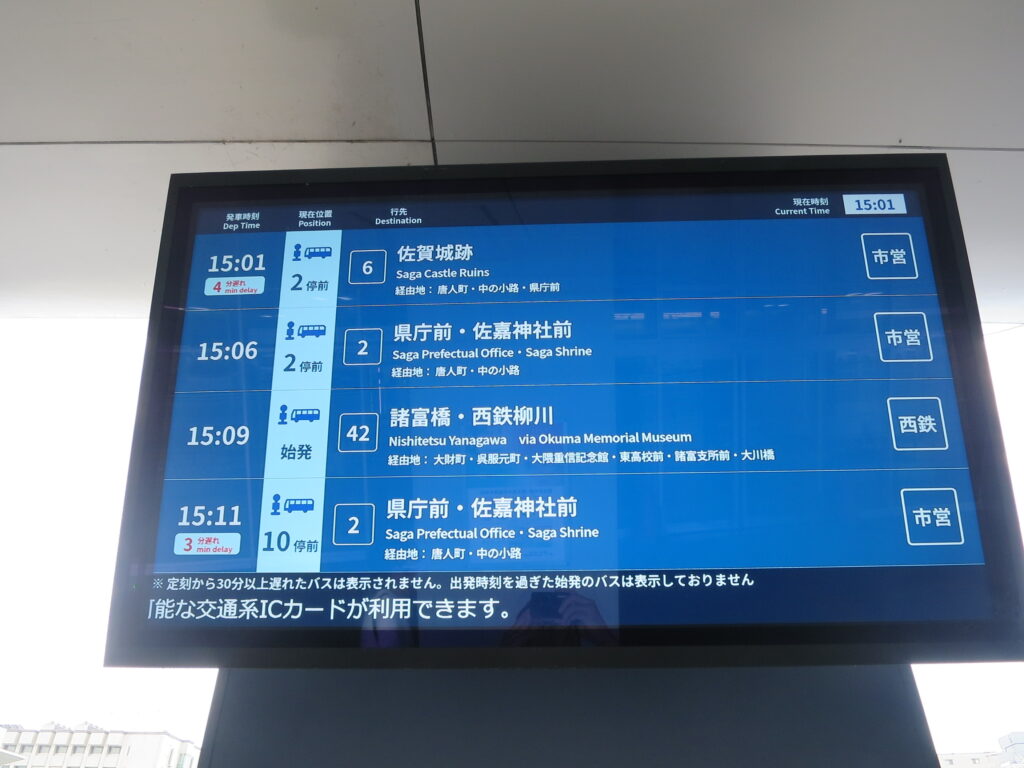

今回は佐賀駅から向かいましたのでバスセンターへ。3番乗り場から乗車します。

3番乗り場に来るバスならどれでも佐嘉神社の近くまで行けるそうです。

「県庁・佐嘉神社行き」なら間違いないのですが、他のバスでも「県庁」で降りれば佐嘉神社が近いようです!

偶然にも「県庁・佐嘉神社行き」のバスにタイミングよく乗ることができました。

「佐嘉神社前」で下車。

【佐賀駅から佐嘉神社前のバス運賃】

佐賀駅から佐嘉神社前までの運賃は160円でした。

【佐嘉神社前のバス停】

【佐嘉神社の専用駐車場】

駐車場は佐嘉神社の駐車場を使用できます。

自動車でもアクセスしやすく、佐嘉神社専用の駐車場は100台程ありました。

【佐嘉神社専用の駐車場料金】

60分ごとに100円です。

松原神社は佐嘉神社の東隣にあります!

【松原神社の鳥居】

松原神社の正面には大きな石の鳥居があります。鳥居の情報は少なく形から、明神鳥居(みょうじんとりい)ということは分かります^^

扁額には「松原社」の文字が刻まれ、石で作られていてとても立派です。

鳥居をくぐり、小さな橋を渡って境内へ。緑が多くて癒されます^^

橋を渡って左側の手水舎では、鳩が水を飲んでいました!

【松原神社の手水舎】

松原神社に参拝したのが8月中頃でしたので、丁度厳しい暑さの中で、鳩も熱中症にならないように気をつけています(^^;

松原神社の手水舎も柄杓はなく、直接手を清めるタイプになっていました。

しっかりと手を心を清めて先に進みます^0^

さらに松原神社には神門の前にも手水舎があります。が、ここでも鳩が水を飲んでいました^^

【松原神社の神門】

一礼をして神門をくぐります。

配膳前には狛犬が鎮座しています。

【松原神社の狛犬】

体に巻き付くように花が彫刻された美しい狛犬さんです^^足もとには珠ではなくお花が!

とても珍しい^0^

また、神門を潜ってすぐ左には、有田焼で作った大きな「燈籠」がありました!

【松原神社の有田焼の燈籠】

よそではなかなかお目にかかれない、珍しい燈籠では!!

なぜ有田焼の燈籠が松原神社にあるのでしょう?

少し調べてみると、それは松原神社のご祭神である佐賀藩藩祖・鍋島直茂公と関係がありました。

慶長2年(1597年)に朝鮮出兵から帰還した直茂公。その際、朝鮮の陶工6~7人を連れ帰ったことが古書に記されています。その後の元和2年(1616年)には有田泉山にて陶石が発見されました。

磁器づくりが発展していったことで今日の有田焼になったそうなんです!

有田焼のルーツは海外にあったんですね^^

そしてそのルーツを切り開いたのが、松原神社のご祭神である鍋島直茂公というわけです。

余談ですが、有田焼同様に表面に光沢がある焼物として、九谷焼が有名です。こちらは加賀藩内で良質な陶石が発見されたことをきっかけに、有田に修行に行かせてできたものと伝わっています。

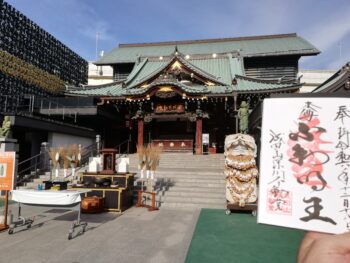

【松原神社の拝殿】

拝殿までやってきました!

扁額に書かれた「日峯大明神」とは藩祖・鍋島直茂公のことです。

お参りの際は拝殿の上を見ることをお忘れなく!

この立派な龍の彫刻は、戦国時代における龍造寺家の勢いを顕したものだそうです!

戦国時代の武将・龍造寺隆信は「肥前の熊」と称され、島津氏と九州を二分するほどの勢力だったそう。龍造寺隆信は肥前を統一したものの、島津との戦いに敗れ討ち死に。

そのとき隆信の家老であり、義弟であった鍋島直茂がのちに佐賀藩の藩祖となるのでした。

さて、松原神社にはたくさんの摂社末社があり、境内に点在する7つの小さな神社を巡り八社参りすれば願い事が叶うと言われています。

中には全国的に珍しいお社もあるのでぜひご覧ください^^!

境内をまわっていきます〜^^

【松原神社の摂末社(松原河童社)】

松原河童社は水害・水難事故除けのため、水神三神(水分神・弥都波能売神・闇淤加美神)が祀られています。神殿の下には水難除けの守り神として、松原神社神門に奉斎されていた河童の木像が祀られているそうです。木像は約230年前に彫られたものとされています。

【松原神社の摂末社(松原稲荷神社)】

稲荷神社に祀られている宇迦之御魂神は、お米(稲)の豊かな実り=五穀豊穣の神様です。稲を荷(にな)って捧げたことから稲荷となったとされます。家内安全や商売繁盛などのご利益があります。

【松原神社の摂末社(松原恵比須社)】

七福神の一人として有名な恵比須様が祀られています。台座には金鉱石が使用されています。松原神社の恵比須様は、宝くじ当選の守り神「当たり恵比須」として人気を集めています。

【松原神社の摂末社(佐嘉荒神社)】

火伏せの守り神として、台所や厨房の火事除け・災難除けの神様が祀られています。また、一家安泰の守り神としてもご利益があります。

それでは、御朱印をいただきにいきましょう!

松原神社の御朱印は佐嘉神社でいただけます。受付は拝殿の右手側にあります。

御朱印をいただく際に、神社の方へ「松原神社」について尋ねてみました。

「なぜ松原という名前なのでしょう?」

するとベテランとおぼしきお巫女さんが

「ここの地名に由来します。神社としての歴史は松原神社の方がはるかに古いんですよ」

と言って、近くに置いてあったパンフレットを見せてくださりました。

松原神社は1772年。対して、佐嘉神社は1929年の創建。

佐嘉神社の方が150年ほど新しい神社だとわかりました。

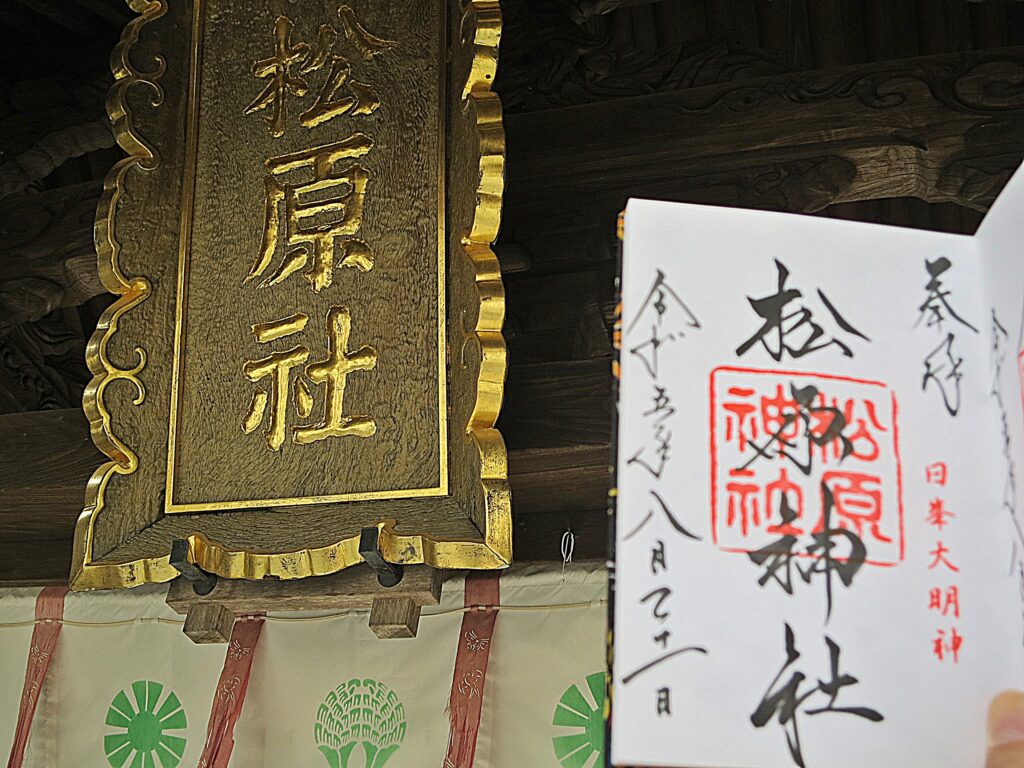

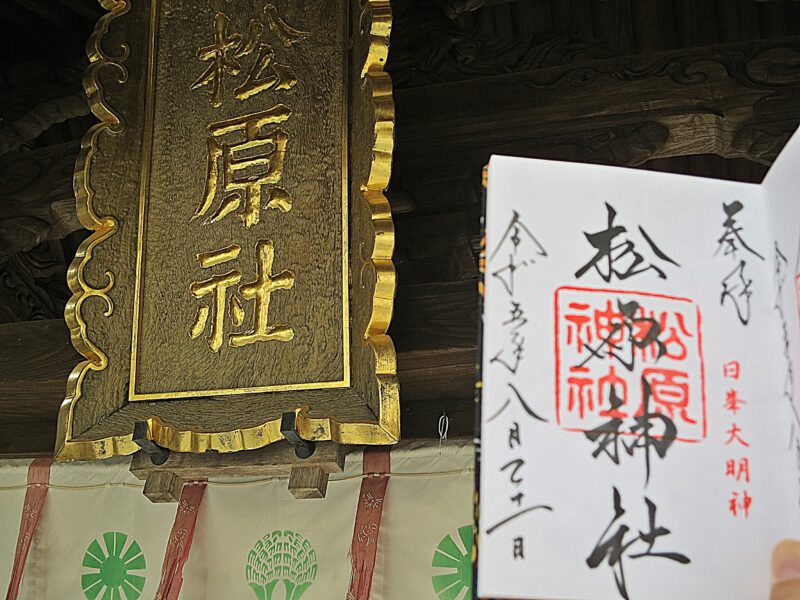

では、いただいた御朱印を紹介します。

松原神社の御朱印

とてもシンプルな御朱印ですが、バランスが取れ、美しさがあります。

松原神社のアクセスと基本情報

【松原神社の所在地】

〒840-0831

佐賀県佐賀市松原2-10-43 (佐嘉神社内)

【松原神社の連絡先】

電話番号:0952-24-9195(佐嘉神社)

【佐嘉神社の駐車場】

60分ごとに100円(100台)

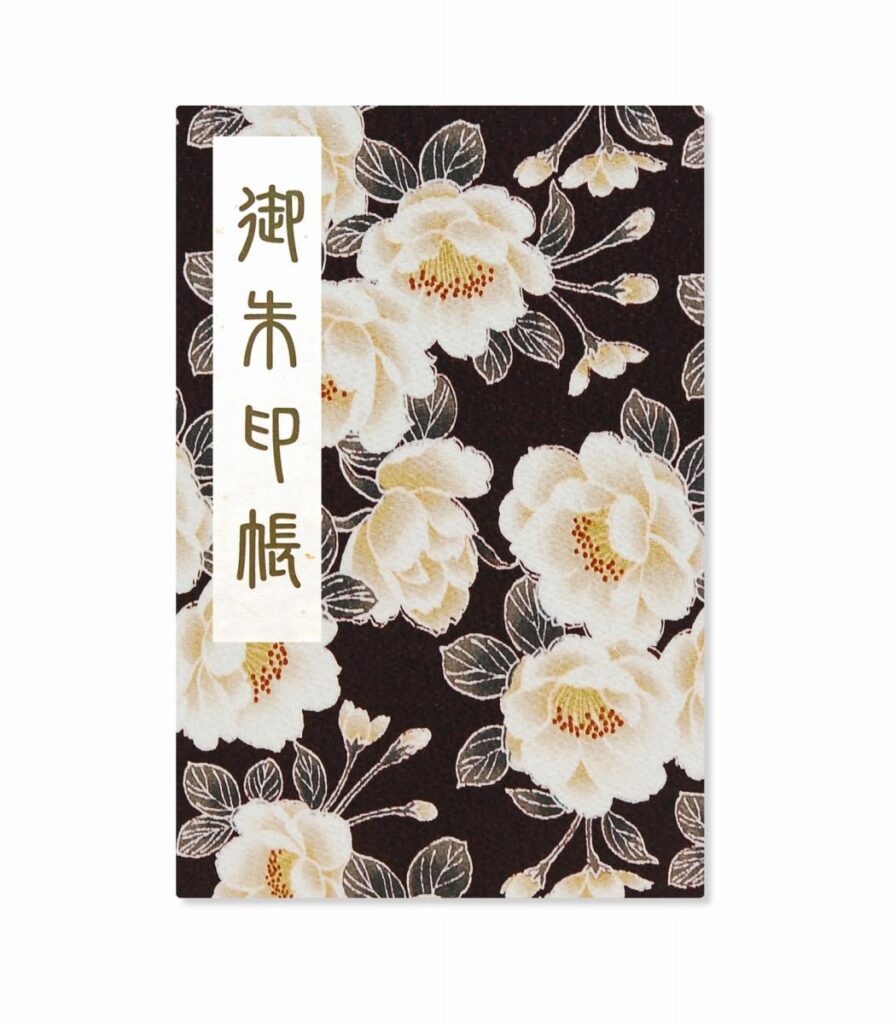

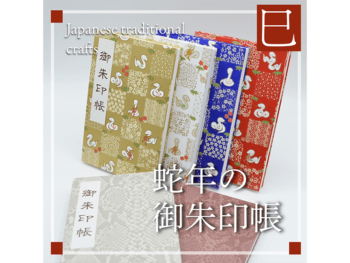

最後に松原神社にぜひお持ちいただきたい御朱印帳を紹介

今回は控えめな華やかさで人気の「八重桜柄(茶)」をご紹介します!

日宝綜合製本では可愛い御朱印帳から箔押しのカッコいい御朱印帳まで様々なデザインの御朱印帳を販売しています。

是非ともAmazon又は楽天市場にてご検討ください^^

日宝の様々な御朱印帳は下記のボタンからご覧いただけます!

さらに!さらに!!

「日宝はオリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

時代を近代へ導いた鍋島直正を祀る佐嘉神社の見どころと御朱印を紹介!

時代を近代へ導いた鍋島直正を祀る佐嘉神社の見どころと御朱印を紹介!