こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

12月と言えば? クリスマス?

それもあるけども、ここでは、12月と言えば「忠臣蔵」です!

ということで、今回は兵庫県赤穂市の「赤穂大石神社」をご紹介します。

冬の風物詩といえる「忠臣蔵」、その概要と「忠臣蔵」にゆかりのある「赤穂大石神社」を訪れた時の様子をご紹介します。

目次

忠臣蔵とは

「忠臣蔵」とは、赤穂(現在の兵庫県赤穂市)の浪人こと「赤穂浪士」47人が主人の敵討ちをするという、史実としての「赤穂事件」が元になった物語です。

忠義や仁義といった日本の美徳を象徴する物語として、歌舞伎や文学、映画やドラマなど、さまざまな形で今なお語り継がれています。この作品で敵討ちがなされるのは12月14日。そのため12月の風物詩となっています。

発端は元禄14年(1701年)3月、江戸城中松の廊下で、浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)が吉良上野介義央(きらこうずけのすけよしなか)を切りつけるという事件が起きます。当時は喧嘩両成敗が基本であったところ、第5代将軍・徳川綱吉の独裁によって浅野内匠頭長矩は即日切腹、赤穂藩は取り潰しとなりました。一方で吉良家は一切罰されることはなかったのです。これが第一の事件。

そして元禄15年(1702年)12月14日、長矩の家臣である大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしたか)を筆頭に、47人の赤穂浪士が吉良家への討入りに成功。吉良上野介義央の首を持ち帰り、見事な敵討ちをなすという事件が起こりました。

2ヶ月後の2月4日、赤穂浪士たちは切腹という処分を受けます。彼らは浅野内匠頭の墓の近くに埋葬されるのでした。これが第二の事件で、一連の物語が「忠臣蔵」です。

赤穂大石神社との関係

赤穂大石神社は大正元年11月に創建されました。

大石内蔵助良雄をはじめとする47人の赤穂浪士がお祀りされています。さらに中折の烈士萱野三平命を主神とし、赤穂城の城主である浅野長直・長友・長矩の三代と、浅野家断絶後の城主であった森家の先祖・森蘭丸ら七代の武将が合祀されています。

鎮座地は播州赤穂城の中、大石内蔵助良雄の屋敷跡が選ばれました。ご祭神である47人の赤穂浪士らが1年10ヶ月という長きにわたり苦労を重ね、念願かなって敵討ちを成功させたことから「大願成就」「心願成就」のご利益がいただけることで有名です。

義士宝物殿など忠臣蔵をより深く知るための資料館もあります。また、吉良家への討入りが成功した12月14日が例祭日であり、赤穂義士祭が盛大に開催されます。

実際に赤穂大石神社を訪れて

赤穂大石神社は播州赤穂城の中にある。

位置としてはお城の北端だ。

【赤穂大石神社駐車場への道】

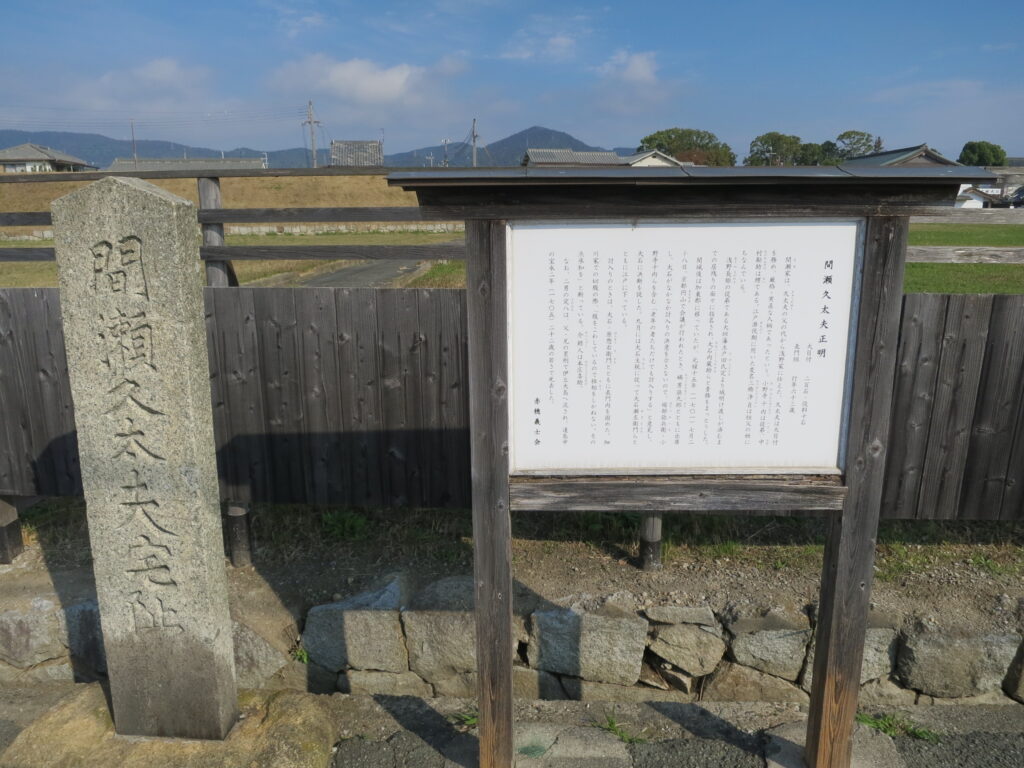

入口である塩屋門跡から入る。駐車場までの間、いくつもの義士の屋敷跡があった。

その中のひとつが大石内蔵助良雄の屋敷跡であり、現在の赤穂大石神社になっているというわけだ。

無料駐車場に車を停める。

【赤穂大石神社 無料駐車場】

神社から近く広々とした駐車場だ。駐車できる台数は約70台とのこと。

【赤穂大石神社 参道】

駐車場に車を停め、表参道に向かう、すると参道に珍しいものを見つけた。

【赤穂大石神社 義士石像】

正面参道には両側に義士の石像がある。右側に23人、左側に24人。合わせて47士。

四十七義士命を祀る神社として相応しい。

【赤穂大石神社 鳥居】

特徴としては柱が角柱の住吉鳥居という様式の鳥居。

鳥居の前で一礼をしてくぐる。

参道両側の義士像の最後は、右に大石内蔵助、左には大石主税(ちから)の像があった。

大石主税(ちから)の像

大石内蔵助の像

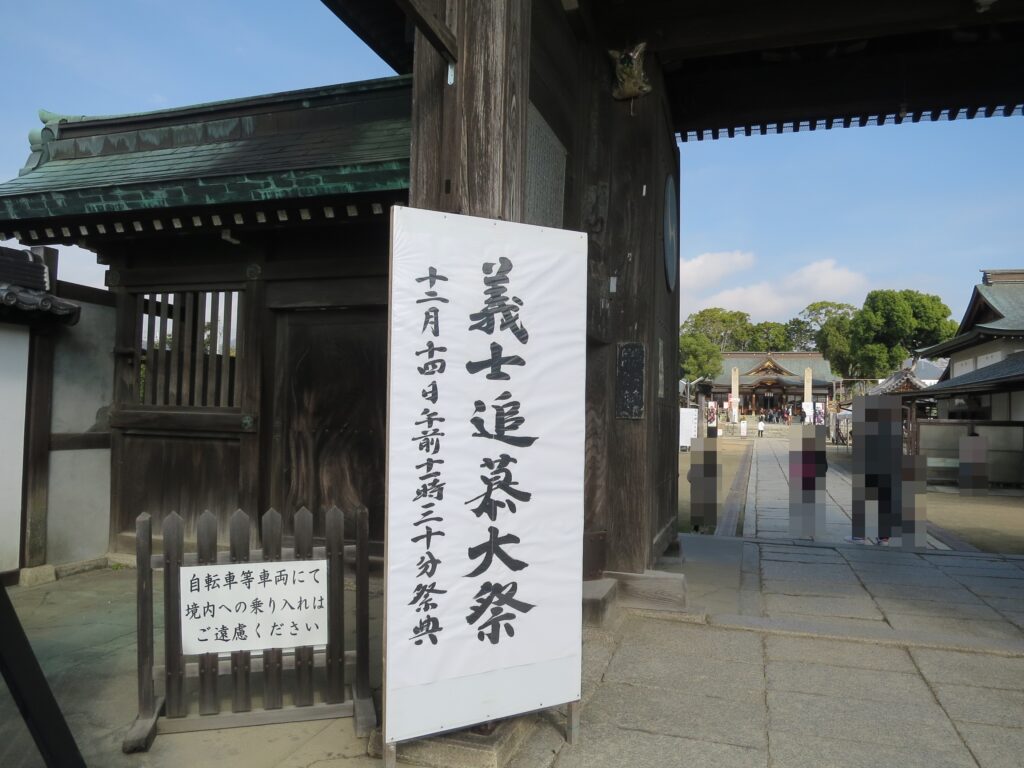

【赤穂大石神社 義士追慕大祭】

討入りの日は12月14日、その日に義士追慕大祭が行われる。義士追慕大祭は、赤穂義士を追悼するために行われる大祭。

義士追慕大祭では、義士たちが討ち入りを果たすまでの物語をパレードで表現したり、露店ブースが出店したりするそう。

【赤穂大石神社 義芳門】

「東の楠公西の大石」と称される日本の二大忠臣義士のうち、楠正成公を祀る神戸の湊川神社の神門であったものを、昭和17年に移築したものだそうだ。

この地に移されたことで神戸大空襲の被害も免れたそう。

義士の忠芳義芳をいつまでも伝えるため「義芳門」と名付けられた。

門をくぐると門の後ろに「右には恵比寿様」「左には大黒様」がおられた。

【赤穂大石神社 恵比寿様と大黒様】

左には大黒様

右には恵比寿様

恵比寿様は社運隆昌・商売繁盛の神様。

大黒様は開運招福・夫婦円満の神様。

撫でることでご神徳をいただけるそうなので、お参りの際は忘れず撫でさせていただきましょう。

【赤穂大石神社 参道の元禄うどん】

参道右に「元禄うどん」という看板に魅かれる。これについては後述。

さらに少し参道を進むと右手に「手水舎」を見つけた。

【赤穂大石神社 手水舎】

立派な屋根が特徴の手水舎だが、屋根以外にもご覧いただきたいものが、

「御鏡に自分自身を写し 心を正してお参りしましょう」と鏡の横に書かれている。

ドキッとする。いや、まちがいなく正しい、と心に確認して、手を浄める。

手水舎の近くに「大石内蔵助の像」があった。

【赤穂大石神社 大石内蔵助の像】

その背筋の伸びた佇まいに意思の強さと心の美しさを感じる。

主君の仇討ちという大願を果たした祭神にちなみ、「大願成就」の神徳があるそうです。

「大石内蔵助の像」の後ろには「十二支の像」がある。

【赤穂大石神社 十二支の像】

干支の動物たちの石像が並ぶ。その後ろには干支ごとの性格が書かれている。

参拝した頃は七五三の時期であった。「碁盤の儀」といって、我が子が碁盤の目のように節目正しく美しくなるようにと願いをこめる風習がある。

参道に足を戻すと立派な拝殿が見える。

拝殿手前には珍しい形をした「狛犬」が鎮座しているので、ご覧いただきたい。

【赤穂大石神社 狛犬】

こちらが少し変わったデザインの狛犬。

花崗岩で造られ、高さ98cm(台座を含めると260cm)もある。

ここで、注目いただきたいのは、播州大石神社の狛犬はどちらも「阿形」ということ。

狛犬は2つで1組であり、片方が口を開き、もう片方は口を閉じているのが普通。とても不思議に感じながら先に進む。

【赤穂大石神社 拝殿】

拝殿で参拝をする。

本殿はこの拝殿の背後にあり、祀られるのは、大石内蔵助をはじめとする赤穂四十七士。また、本殿には、義士たちの主君である、浅野内匠頭長矩など赤穂浅野家三代も祀られています。

参拝が終わったので境内をまわることに。

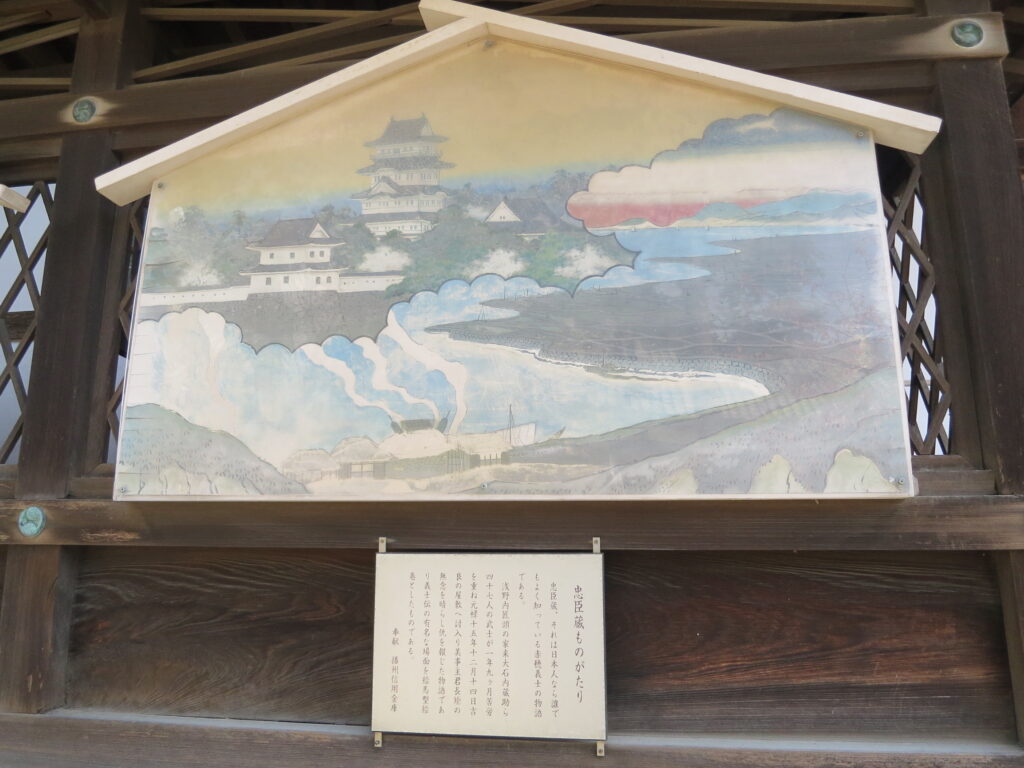

拝殿と本殿を囲むように左から、絵馬とともに忠臣蔵の話が書かれていた。

【赤穂大石神社 絵馬】

絵馬は数が多く見応えがある。忠臣蔵をご存知の方も、参拝の際はぜひ足を止めてみてほしい。

時は元禄14年(1701年)3月。「生類憐みの令」などで知られる五代将軍家綱の時代だ。

浅野内匠頭は吉良上野介から相当「意地悪」を受け、江戸城内の廊下で赤穂藩主浅野内匠頭長矩が吉良上野介に刃傷(にんじょう)を負わせたことに端を発する。

浅野内匠頭は即日切腹。浅野家では長矩の35歳。

浅野家は赤穂の所領を没収となる一方、吉良上野介はお咎めなしとされた。

その1年10か月後の元禄15年12月14日、赤穂藩士47人による主君の仇討ちがなされた。歴史上でいう赤穂事件だ。大河ドラマ「元禄繚乱」を思い出す。調べると1999年、もう24年も前だ。

五代目中村勘九郎さんが内蔵助を、東山紀之さんが浅野内匠頭を演じていた。

気になったことが2つ。赤穂藩士47人による主君の仇討ちを行った赤穂事件はその後、忠臣蔵として現代まで語り継がれているが、赤穂藩士に討ち取られた吉良上野介のその後の吉良家はどうなったのだろうか?

調べると、吉良上野介義央の養子義周(よしちか)は責任を負うかたちで家禄を没収、長野県の諏訪に配流され没している。

赤穂事件で非常に厳しい処分を受けた吉良家であるが、義央の弟義叔(よしすえ)の子義孚(よしざね)が吉良家の再興を果たしている。

もうひとつ気になったこと。主君の仇討ちを果たした47士の中には内蔵助の長男大石主税(ちから)がいた。主税は47人のなかで最年少で切腹時には16才だった。たとえ本懐であれ、16才で切腹というのは心が痛む。

さらに、主君のためとはいえ、夫と息子を一度に失った妻大石りくの気持ちはいかなものであったか想像ができない。

大石家と浅野家の家紋も並んでいる。

本殿裏の石畳で「ハート形の石」を道に見つけた。

【赤穂大石神社 ハート形の石】

なぜハートかはわからない。

赤穂大石神社には「大願成就」「心願成就」のご利益がある。するとこの石は「恋愛成就」のご利益があるのかもしれない。

その後、義士史料館へ。

義士宝物殿、義士宝物殿別館、義士木像奉安殿、大石邸長屋門・庭園で構成されている見応えたっぷりの施設だ。

義士史料館の入館料金は、

「大人500円」

「中学生以下無料」

【赤穂大石神社 義士宝物殿】

義士史料館では、義士法被を着て記念撮影もできる。

「忠臣蔵」を題材にした作品は多く、携わった芸能人や関係者が赤穂大石神社を参拝することも多いそうで、館内に数多くの写真が飾られていた。

宝物殿には大石内蔵助が所有していた日本刀や、討入り時の采配、吉良の邸宅図面など、忠臣蔵にまつわる貴重な史料が多数展示されている。

さらに別館には浅野家・大石家の宝物、そして浅野家断絶後に城主となった森家に伝わる宝物が展示されている。森長可が長久手の合戦で着用したとされる鎧や、森長可が所持した十文字槍「人間無骨」の写しなどが有名である。

【赤穂大石神社 義士木像奉安殿】

義士らの自刃から250年という節目の年に、一流の木彫家49人によって一人一体ずつ木像が彫られた。それらが奉納されているのがこの建物だ。

47義士像と浅野内匠頭像、そして中折の烈士萱野三平像の49体が奉安されている。

吉良邸に表門から突入した23人、裏門から突入した24人の最初には大石主税が並べられていた。大石神社参道の両側に並んだ義士の像が左右に分かれてあったのは、そういうことだったんだ。

裏門隊の隊長は大石主税だったのだ。余談だが木像を彫った当時の一流彫刻家の中には、岡山出身の平櫛田中もいた。

【赤穂大石神社 大石邸長屋門・庭園】

大石邸跡は、義士木像奉安殿のすぐ隣にある。

大石内蔵助の一家三代が57年にわたり住んでいた大石屋敷において、唯一現存しているのが正面門長屋である。

内蔵助と主税の親子もここから出入りしていた。主君の刀傷事件の一報を伝えたとされるのがこの大石邸。

長屋門の中では、そのときの情景が人形で再現されていた。

また、この大石邸長屋門は、国の史跡にも指定されている。

綺麗に手入れがされた庭園を見終わり、時間を確認するともう13時前だった。

お腹が空いたので、参道にあった元禄茶屋へ。

【赤穂大石神社 元禄茶屋】

食事・休憩処となっている。売店ではグッズ販売も行なっている。

赤穂といえば塩が有名。ということもあり天塩うどんをいただく。

だしと塩味がきいていて、とてもおいしかった。

では、目的の御朱印をいただきに。

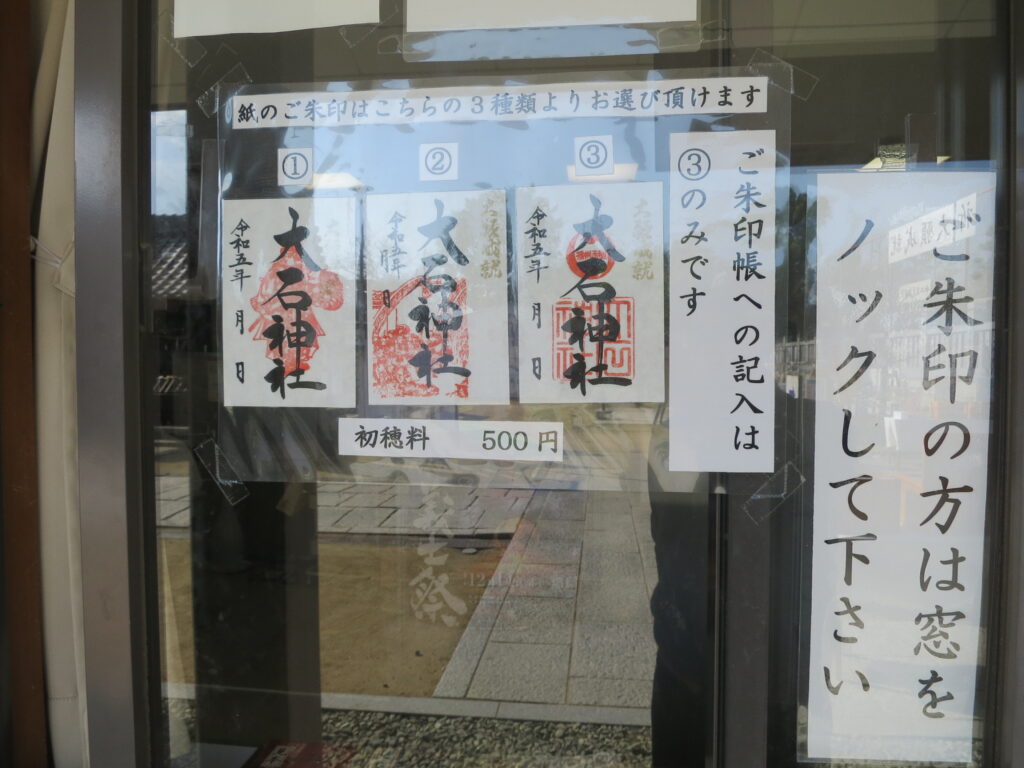

赤穂大石神社の御朱印

赤穂大石神社の御朱印は、大石内蔵助の像の反対側(参道の左側)にある、御朱印の受付所でいただける。

【赤穂大石神社 御朱印受付所】

ご朱印をいただきに行く。

赤穂大石神社でいただける御朱印は、3種類あったが、今回は直書きでのみいただける③をお願いする。初穂料は500円。

右上には大石神社のご利益「大願成就」の文字、大石神社の文字の後ろには「播州赤穂」の朱印が押されたシンプルで力強い御朱印。

赤穂大石神社のアクセスと基本情報

【赤穂大石神社の所在地】

〒678-0235

兵庫県赤穂市上仮屋131-7 (旧城内)

【赤穂大石神社の電話番号】

【赤穂大石神社の祈願受付時間】

8:30~17:00(予約不要)

【赤穂大石神社へ電車でのアクセス】

JR赤穂線「播州赤穂駅」にて下車、徒歩15分

山陽新幹線「相生駅」より車で20分

【赤穂大石神社へ車でのアクセス】

山陽自動車道赤穂ICより車で10分

【赤穂大石神社の駐車場】

神社の目の前に無料駐車場(70台)

最後に赤穂大石神社にぴったりの御朱印帳をご紹介

赤穂藩士が吉良家へ討入りを果たしたのは12月14日。

12月といえば椿が見頃を迎えるため、今回は椿柄の御朱印帳をご紹介します。

忠臣蔵と聞いて雪の中を歩く藩士の姿を思い浮かべるかもしれません。

雪が降った日には椿の赤がいっそう映えたことでしょう。

さらに!

日宝綜合製本では可愛い御朱印帳から箔押しのカッコいい御朱印帳まで様々なデザインの御朱印帳を販売しています。

是非ともAmazon又は楽天市場にてご検討ください^^

日宝の様々な御朱印帳は下記のボタンからご覧いただけます!

さらに!さらに!!

「日宝はオリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

見どころ沢山の上野東照宮を御朱印マニアがアクセス・御朱印まで徹底解説!

見どころ沢山の上野東照宮を御朱印マニアがアクセス・御朱印まで徹底解説!