こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回ご紹介するのは東京都日本橋にある「福徳神社(芽吹稲荷)」です。

近ごろ「三井不動産」のCMにも登場している神社なので、「ここ見たことある!」 という方も多いのではないでしょうか。

日本橋は、2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」の舞台としても登場するエリアであり、大河ドラマファンの聖地として注目度を高めているエリア。実は、街づくりを担う総合デベロッパー「三井不動産」の創業地でもあるのです。

「三井不動産」は、日本橋への愛着と感謝の想いを込め「残しながら、蘇らせながら、創っていく」をコンセプトにした「日本橋再生計画」を推進。官民一体となり、日本橋の活性化と新たな魅力の創出に力を入れています。そのプロジェクトの一環として再建されたのが「福徳神社」です。オフィス街の中に佇む神社は、都会の喧騒を忘れさせてくれる特別な空間となっています。

この記事では、「福徳神社」のアクセスや見どころ、御朱印についてわかりやすくご紹介します。御朱印集めや寺社仏閣巡りがお好きな方には、ぜひ訪れていただきたい神社です!

福徳神社のアクセスと基本情報

【福徳神社の所在地】

103-0022 東京都中央区日本橋室町2-4-14

【福徳神社の電話番号】

03-3276-3550

【福徳神社の受付時間】

10時~17時(御朱印受付は10時~15時)

【福徳神社への電車でのアクセス】

JR総武快速線「新日本橋駅」

東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」

A6番出口より徒歩1分

福徳神社のご由緒

福徳神社の創建時期は定かではありませんが、貞観年間(859~876年)にはすでに鎮座していたと伝えられています。もともとは武蔵野の福徳村に祀られた稲荷神社であり、地名にちなんで「福徳神社」と名付けられました。かつての社殿は広壮で、周囲には森林や田畑が広がり、のどかな田園風景が広がっていたとされています。

この神社は古くから武将の信仰を集め、源義家や太田道灌が崇敬していたと伝わります。天正18年(1590年)、徳川家康が江戸入りした際に参拝し、その後も度々訪れたといいます。さらに、二代将軍・徳川秀忠が慶長19年(1614年)に参拝した際、鳥居に若芽が芽吹いているのを見て「芽吹稲荷」との別名を与えました。元和5年(1619年)には江戸城内の弁天宮を合祀し、社地を333坪余りと定められたそうです。

江戸時代になると神社周辺は商業地へと発展し、「浮世小路」とも呼ばれるにぎやかな町へと変わりました。しかし、度重なる火災や境内地の縮小により、明治時代には40余坪ほどにまで縮小。それでも地元の人々の厚い崇敬に支えられ、存続の危機を乗り越えました。明治7年(1847年)には政府により社格が「村社」と定められ、社号も「福徳神社」へと改められました。その後も周辺の氏子や崇敬者によって祭祀が続けられました。

その後、関東大震災後の区画整理により日本橋区室町2丁目に遷座。その後、戦災で被害を受けながらも再建されましたが、昭和期以降の都市化の波には抗えず、ビルの屋上へと移転することとなりました。そして三井不動産による日本橋の再開発に伴い、平成26年(2014年)に現在の社殿が竣工。江戸時代から続く「日本橋のお稲荷様」として、今も多くの人々の崇敬を集めています。

【ご祭神】

●主祭神:倉稲魂命(宇迦之御魂神)

●相殿:天穂日命・大己貴命(大国主命)・少名彦名命・事代主命・三穂津媛命

●江戸時代前に合祀:太田道灌・弁財天・徳川家康(東照大権現)

【ご利益】

家内安全、健康守護、商売繁盛、勝運向上、出世開運など

福徳神社の見どころ

生粋の大河ドラマ好きである私だが、東京出張のついでに、現在放送中の「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎ゆかりの地・日本橋の神社巡りへと足を運んだ。まず訪れたのは前回のブログでご紹介した「銀杏八幡宮」「椙森神社」だ。

ブログはこちら「『べらぼう』の舞台に佇む【銀杏八幡宮】【椙森神社】の魅力&御朱印」

2社に続いて次の目的地である「福徳神社」へと向かう。歩いて10分くらいだ。

ビル群の間を抜け、周囲にはスタイリッシュなオフィスビルが増えてきて、どんどん街が華やかな雰囲気になっていく。高層ビル群の中に、こぢんまりとした緑地が目に入った。

【福徳の森】

敷地の傍に佇む案内板には「福徳の森」とある。「福徳の森」は、東京・日本橋室町にある憩いの空間で、日本橋再生計画の一環として整備された。大都会の中心に位置しながらも四季折々の自然を感じられ、周辺のオフィスワーカーや観光客の憩いの場としても親しまれている。イベントスペースとしても活用されているそうで、伝統文化の発信拠点としての役割も担っているスポットだ。

この福徳の森に隣接して「福徳神社」が鎮座している。周辺一帯は歴史ある福徳神社と調和するように設計されている。

【朱色の鳥居】

「福徳の森」の緑に映える鮮やかな朱色の鳥居が見えた。周囲の高層ビルと赤い鳥居が織りなすコントラストが実に美しい。

それにしても、こんな都心に神社があるとは驚きだ。たくさんの人が次から次へと参拝に訪れている。

【自撮りスタンド】

鳥居の前に立ち、一礼をしようとすると、何やら木の杭のようなものがあった。「何だこれは?」と説明書きを覗いてみると、スマホの自撮りスタンドだった。スマホが置ける溝がくりぬかれている。初めて見た。

タイマーを使えば鳥居をバックに参拝記念の1枚が撮れる。「映える」ポイントの案内板もあり、若者の参拝者を呼び込むアイデアだろう。SNSでの拡散によって知名度アップも期待できる。

【車止めのミニ鳥居】

道路との境界に立つ小さな鳥居は車止めの役割を果たしているらしい。近年では、お気に入りのぬいぐるみと一緒にお出かけし、さまざまな場所で撮影する「ぬい撮り」が若者の間で人気を集めているが、ここ福徳の森もそのスポットの1つなのだとか。この小さな鳥居の前でぬいぐるみを撮影してSNSに投稿する人も多く、ぬい撮りスポットとしても人気を集めているそうだ。

【福徳神社境内】

参道を10mほど歩くと左に拝殿が見えたので境内に上がる。この拝殿正面にも自撮りスタンドがあった。

参拝の前に手水舎で手を浄める。手前に荷物置きの台があるのがうれしい配慮。

【拝殿・本殿】

拝殿・本殿は、2014年に再建されただけあってまだ新しい感じだ。冒頭でも述べたが、これまでに日本橋室町の再開発で何度も移転し、一時はビルの屋上に社殿があったそうだ。

拝殿の両側は狛狐だ。この福徳神社は別名「芽吹稲荷」。もともとはお稲荷さんなのだ。

二拝二拍手一拝で参拝する。

ここに来る前に参拝した椙森神社と同様に、福徳神社も江戸時代に幕府公認の宝くじ「富くじ」の興行を許された数少ない寺社の一つだったそうだ。その歴史と「福徳」という縁起の良い社名にちなみ、「福徳神社を参拝すると宝くじが当たる」との評判が広まったという。現代でもそのご利益を求め、金運アップや宝くじ当選祈願に訪れる人が後を絶たず、多くの参拝者でにぎわいを見せている。

【算額】

参拝を終えて御朱印をいただきに社務所の方へ足を向けると、何やら図が掲げてあった。陰陽道かと思い見てみると、算数の問題のようだ。「算額」らしい。

「算額」とは神社仏閣に掲げられた絵馬の一種で、額面に日本の伝統的数学「和算」の問題を載せたものだ。江戸時代の数学者が自己の研鑽の成果を神前に発表し、一層の精進を祈念したのだという。当時、算額の奉納は北海道から九州まで広く行われていたらしく、特に埼玉県は現存する算額の数では全国有数だったそうだ。

この算額は、埼玉県加須市の「かぞ算額文化保存会」が奉納したものらしい。福徳神社に参拝した際には、この問題にぜひチャレンジして答を証明していただきたい。

福徳神社の御朱印

拝殿の左側にある社務所で御朱印をお願いする。福徳神社でいただける御朱印は書置きのみだ。初穂料は500円。

真ん中に神社印が押され、その上に「福徳神社」と墨書きされたシンプルな御朱印だ。

御朱印をいただき、再び拝殿へ戻ると多くの人が列を作っていた。特に若者の姿が目立ち、熱心に手を合わせる様子が印象的だった。

近年SNSを中心に「福徳神社を参拝すると、ライブや演劇、コンサートのチケット抽選に当選しやすい」という評判が広まり、当選祈願に訪れる人が増えているのだという。福徳神社では、好きなアーティストやアイドルの推し活を「人生に潤いを与える幸せの形のひとつ」と捉えており、チケット当選を願う「富籤守(とみくじまもり)」や、ライブ遠征の安全を祈願する「旅守」といったお守りを各種用意している。さらに「観賞券当選祈願」も受け付けており、多くのファンが期待を込めて参拝しているらしい。

「日本橋のお稲荷さん」である福徳神社も、2025年の初詣はたくさんの参拝客でにぎわったことだろう。

福徳神社にぴったりの御朱印帳

今回の「福徳神社」のリポート、いかがでしたでしょうか?

冒頭でも少し触れましたが、福徳神社のある日本橋は、2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」の舞台となるエリアです。主人公の蔦屋重三郎は、黄表紙や洒落本など数々のベストセラーを世に送り出した「江戸時代のメディア王」。さらに、葛飾北斎や東洲斎写楽、喜多川歌麿といった浮世絵師たちの才能を見出し、江戸文化の発展に大きく貢献した人物としても知られています。そんな日本橋が「べらぼう」の舞台となることで、2025年には一層注目を集めるスポットになりそうですね。

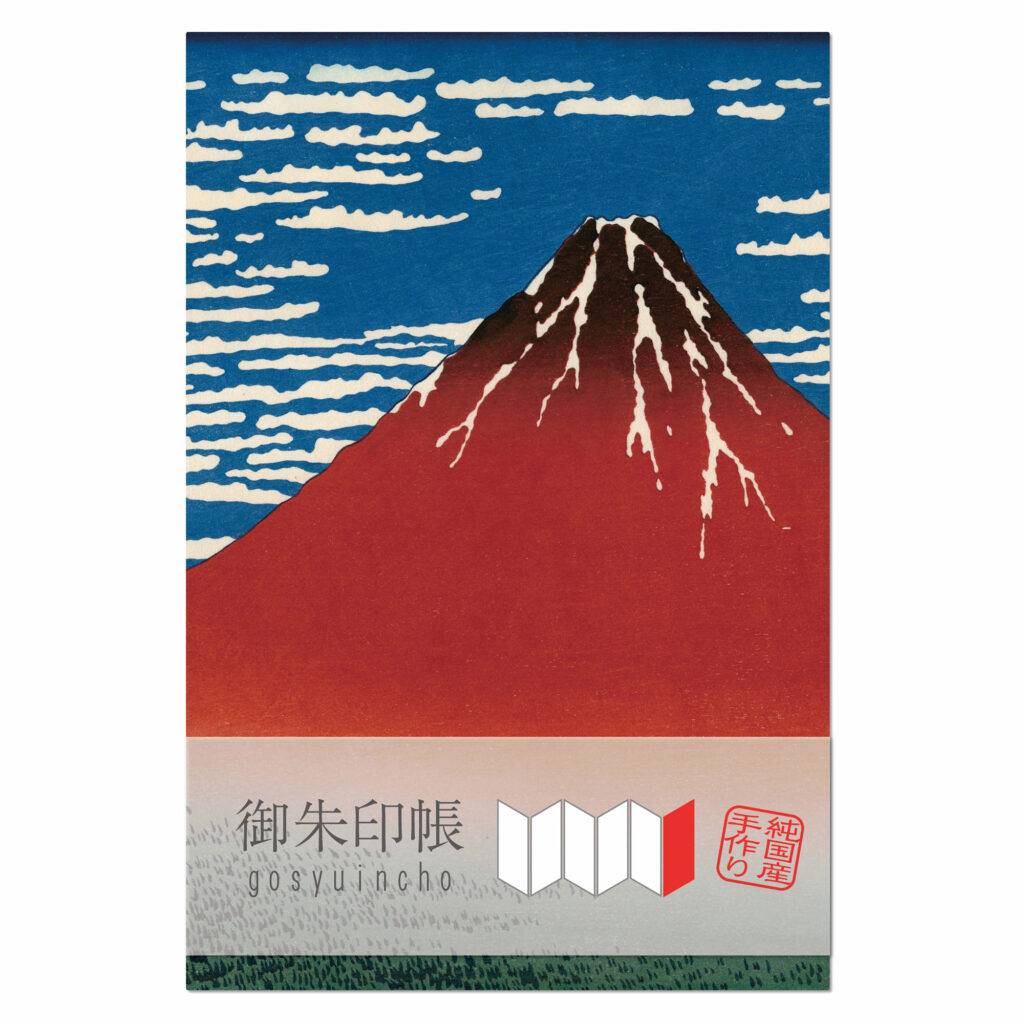

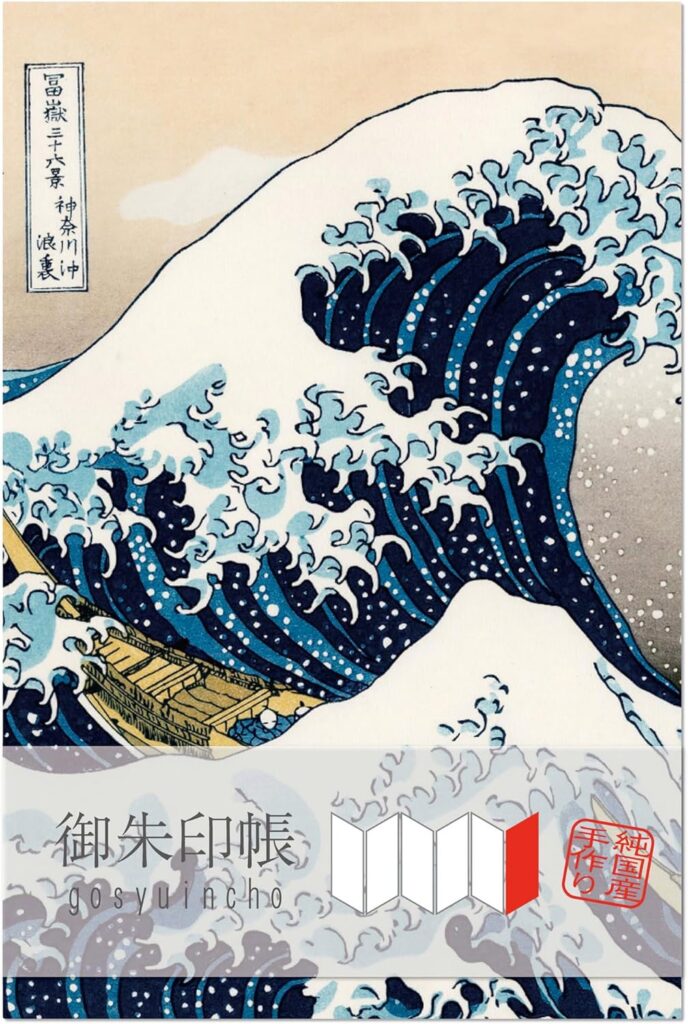

そんな歴史と文化が息づく日本橋・福徳神社にぴったりの御朱印帳としてご紹介したいのが、「江戸時代の日本名画がデザインされた御朱印帳」です。

なかでも特におすすめなのが、葛飾北斎の「凱風快晴」を表紙にあしらった一冊。誰もが一度は目にしたことのある名画が、格式高く美しい和のデザインで表現され、御朱印巡りの時間をより特別なものにしてくれます。雄大にそびえ立つ赤富士の姿が旅の心をかきたて、神社仏閣巡りの素敵な相棒となってくれるでしょう。

大河ドラマ「べらぼう」の今後の展開に注目しつつ、この御朱印帳を片手に、物語ゆかりの聖地を巡っるのもおすすめ!大河ドラマがよりいっそう楽しくなること間違いありません!日本の伝統美をいつも手元に感じながら、心に残る御朱印巡りを楽しんでみてくださいね!

さらに、葛飾北斎をはじめ、伊藤若冲、川瀬巴水、須藤しげる、河鍋暁斎、曽我直庵など、日本を代表する画家たちの名画を表紙にした「日本名画御朱印帳」も豊富にラインアップ。2冊目、3冊目と増えていく御朱印帳を同シリーズでそろえれば、より統一感が出てコレクションとしても楽しめます。ぜひ、お気に入りのデザインを見つけて、御朱印巡りの相棒にしてはいかがでしょうか!

御朱印集めの醍醐味は、日本各地の歴史や文化に触れられること。参拝の記念になるだけでなく、美しい筆文字や独自のデザインを楽しめるのも魅力です。

お気に入りの御朱印帳に増えていく御朱印は、自分だけの特別な記録となり、後から見返すことで旅の思い出も蘇ります。初心者でも気軽に始められる奥深い御朱印集めを、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか!

さらに!さらに!!

「日宝はオリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

犬好き必携!【柴犬】【ボストンテリア】の犬柄デザイン御朱印帳

犬好き必携!【柴犬】【ボストンテリア】の犬柄デザイン御朱印帳