こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回ご紹介するのは東京都新宿区にある「花園神社」。江戸時代に内藤新宿が開かれて以来、新宿の守り神として人々から親しまれている神社です。

この記事では、「花園神社」のアクセスや見どころ、御朱印についてわかりやすくご紹介します。御朱印集めや寺社仏閣巡りがお好きな方には、ぜひ訪れていただきたい神社ですので、ぜひ最後までお読みいただき、旅の参考にしてください!

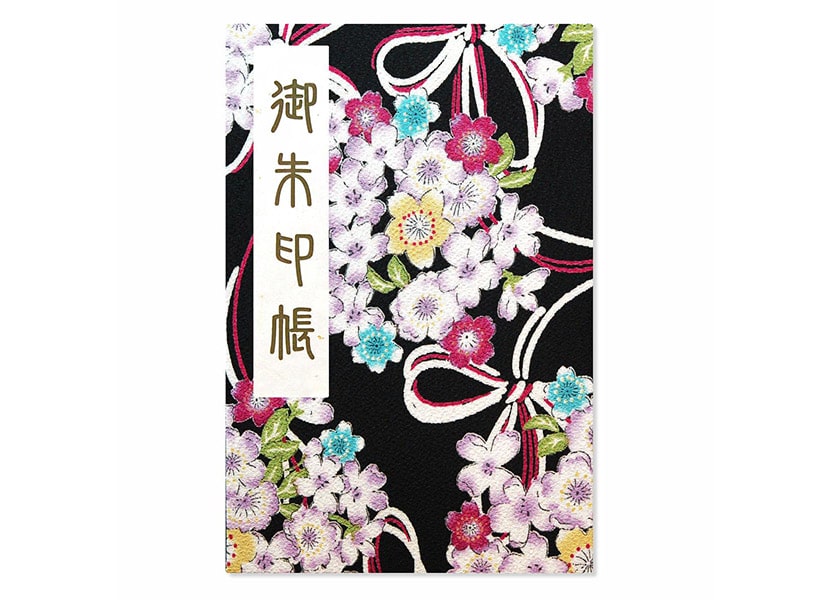

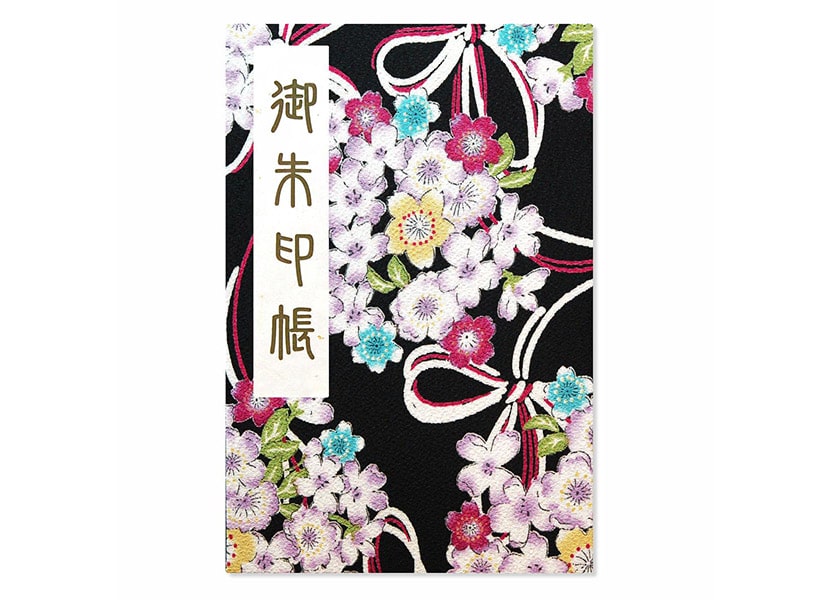

「花園神社」に持っていくなら、繁栄や幸運の象徴「桜柄」の御朱印帳を!

記事の最後には「花園神社」参拝のお供におすすめな「桜柄の御朱印帳」をご紹介します!当社では一番人気の花柄である「桜結び」の鮮やかなデザインが魅力的なアイテム!これから御朱印集めを始めようとお考えの方や、新しい御朱印帳をお探しの方は、そちらもぜひチェックしてくださいね!

花園神社のアクセスと基本情報

【花園神社の所在地】

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-3

【花園神社の電話番号】

03-3209-5265

【花園神社の受付時間】

24時間参拝可能

御朱印受付は9時ごろ〜20時ごろ。社務所が開いていれば早めにいただくこともできるし、18時より早く閉まる場合や、18時以降もいただけることがあるそうです。

【花園神社への電車でのアクセス】

●東京メトロ丸の内線・副都心線・都営新宿線「新宿三丁目駅」E2出口すぐ

●JR・小田急線・京王線「新宿駅」東口から徒歩7分

【花園神社へのバスでのアクセス】

●都営バス 品97系統 新宿西口行き 「新宿三丁目」徒歩3分

●都営バス 早77系統 早稲田行き 「新宿伊勢丹前」徒歩3分

【駐車場】

参拝者専用駐車場はないため、近隣のコインパーキングを利用してください。

花園神社のご由緒

「花園神社」は、江戸時代よりも前から「新宿の総鎮守」として人々に親しまれてきた歴史ある神社です。その創建は1590年よりも前とされ、大和・吉野山から勧請されたと伝えられています。元々は現在の場所よりも南に約250mの地点に鎮座していたようですが、江戸時代の寛永年間(1624~1644年)に旗本・朝倉筑後守の下屋敷が建てられたため、現在の地に遷座したものと考えられています。

この地は尾張藩の下屋敷の庭で、四季折々の花々が美しく咲き誇っていたことから、「花園稲荷神社」と名付けられました。当時は「三光院稲荷」や「四谷追分稲荷」とも呼ばれていたようです。

時代が移り変わる中で、明治元年の神仏分離令により神社の形態が変わり、「村社稲荷神社」とされました。その後、大正5年には「花園稲荷神社」と改称され、昭和40年には現在の「花園神社」という名称が正式に定められました。長い歴史の中でさまざまな呼び名を持ちながらも、地域の守り神として変わらず人々の信仰を集めてきた神社です。

厄除けや開運、さらには商売繁盛や仕事運アップのご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れています。特に商売繁盛を願う「酉の市」は全国的にも有名で、「浅草の鷲神社」「府中の大國魂神社」と並び、関東三大酉の市の一つに数えられています。

【ご祭神】倉稲魂神(うがのみたまのかみ)・日本武尊(やまとたけるのみこと)・受持神(うけもちのかみ)

【ご利益】厄除開運、商売繁盛・仕事運アップ

新宿の発展を見守ってきた守り神【花園神社】の見どころ

東京出張で新宿にやって来た。相変わらず大勢の人々が行き交っている。今回は「花園神社」へと向かう。

伊勢丹新宿店の角を曲がると、靖国通りを挟んだ向こう側に、ビルとビルの間でポツンと佇む「花園神社」の鳥居が目に入った。

【靖国通り側の入口】ビルの間に延びる細い参道

花園神社は明治通りと靖国通りが交わった辺りにある。歌舞伎町の新宿ゴールデン街にほど近く、表には伊勢丹やマルイが立ち並ぶ靖国通りが広がるなど、まさに新宿の中心に位置する神社だ。甲州街道と青梅街道が分岐する「新宿追分」がすぐそばにあり、江戸時代にも多くの人々が行き交い、大いににぎわっていたことだろう。

表参道は明治通り沿いに立つ赤い大きな鳥居が目印だ。こちらの靖国通り側は正面参道ではないが、一礼をして鳥居をくぐる。ビルとビルの間に細く延びる参道は、大都会・新宿ならではの景観だ。

【狛犬】新宿区の有形文化財に指定

鳥居の側に鎮座している銅製の狛犬が見事だ。1821年(文政4)年に彫工・佐脇主馬が製作したものを、鋳工・村田整珉が鋳造した一対の唐獅子。現在は新宿区の有形文化財にも登録されているそうだ。その佇まいにはかなり迫力がある。今にも飛び掛かってきそうな力強さを感じた。

【第二・第三の鳥居】

鳥居は鮮やかな朱色だ。一礼をしてくぐる。正面には拝殿が見える。

【正面参道口】新宿区内で一二を争う大きさの赤い鳥居

明治通り側の正面参道から改めて入りなおすことに。

花園神社は創建当初、現在より約250m南の場所、ちょうど現在の伊勢丹新宿付近に鎮座していたとされている。その後、江戸時代に花が咲き誇る土地へと移されたことから、「花園稲荷神社」と呼ばれるようになり、これが社名の由来となったのだという。

新宿でもひときわ目を引く高さの大鳥居は鉄製で、1996年に建立されたものだ。この参道では毎週日曜日に「花園神社青空骨董市」が開かれ、毎回多くの人でにぎわっているそうだ。

正面参道に鎮座する狛犬は、昭和11年(1936年)に奉納されたものらしい。他の神社で見る狛犬に比べてスマートな体型をしている気がする。

正面入口や南参道には、かつての名称である「花園稲荷神社」と刻まれた社号碑が今も残されている。旧社格である「郷社」の文字もはっきりと確認することができる。

【芸能浅間神社】有名人も参拝に訪れる芸能の神様

大鳥居に向かって右手の入口を入るとすぐ目に入るのが「芸能浅間神社」だ。江戸時代から芝居や舞踊といった興行と深い関わりがあり、演劇や音楽など芸能に携わる人々が多く参拝に訪れることで知られている。ご祭神は木花之佐久夜毘売だ。

周囲には、芸能人の名前が書かれた玉垣が数多く掲げられている。正面すぐ左の一番目に唐十郎(からじゅうろう)の名前を見つけた。アングラ劇団の始祖といわれる人物である。境内で芝居小屋を開催したことでも有名だ。他にも知った芸能人の名前をたくさん見つけることができた。

宇多田ヒカルの母・藤圭子の代表曲「圭子の夢は夜ひらく」の石碑も建てられていた。

芸能浅間神社の境内では、さまざまな劇団による公演や催しが定期的に開催されているそうで、まさに芸能の神様を祀る神社らしく、また新宿の街の文化を支える存在としても親しまれているようだ。

芸能浅間神社のとなりには二宮金次郎像がひっそりと佇んでいた。この像は元々四谷第五小学校にあったものだそうだ。

【威徳稲荷神社】女性に人気があるお稲荷さん

拝殿に向かう前に参道の途中にある「威徳稲荷神社」を参拝する。いくつも連なる赤い鳥居はまるで異世界につながるような不思議な雰囲気が漂っている。夫婦円満や子授け、縁結びにご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れているそうだ。

京都・伏見稲荷大社の千本鳥居のような壮大なスケールではないものの、赤い鳥居がずらっと連なり、風情ある美しい景色が広がっている。その幻想的な雰囲気は多くの人から評判を呼んでおり、インスタ映えスポットとして外国人観光客にも人気を集めているのだとか。

拝殿の前に立ってよく見ると、木製の男性のシンボルの形をした木像があった。さすがは子宝のご利益のある神様である。

【境内】大都会の真ん中に現存する神聖な場所

拝殿へと歩を進める途中、ふと境内の真ん中で足を止め、しばし周囲を見渡してみた。大都会・新宿の真ん中に、こんなにも大きな神社が今も存在していることに改めて驚かされる。街の喧騒から切り離されたような静寂が広がり、ここが本当に新宿なのかと疑ってしまうほどだ。まさに都会のオアシスと呼ぶにふさわしい癒やしの場所である。

【手水舎】周囲の建物と同じく朱色が映える建物

手水舎で手を浄め、拝殿へと向かう。朱塗りで統一された建物だ。

傍には境内の案内図も掲げられていた。

【拝殿&本殿】都会の空とのコントラストを描く艶やかな佇まい

朱色が美しい拝殿は、何度も大きな火災で消失しその度に再建されてきたそうだ。現在の拝殿は昭和40年(1965年)に再建された鉄筋コンクリート造。古から再建のため境内に劇場を設け、見世物や演劇、踊りなどの興行を行ったことがきっかけで、芸能のご利益がある神社として知られるようになったのだとか。

拝殿の後ろに本殿があり、その裏手には高いビルがほとんどなく、晴れた日には朱色の拝殿・本殿と背景の空のコントラストが美しく映える。都会の喧騒を忘れるような静かな空間が広がっているが、11月の酉の市の日には一変し、熊手を求める60万人もの人々で大にぎわいとなる。

毎年仕事始めの日は、この広い石段がビッシリ埋まるほど多くのビジネスマンが初詣に参拝しているのだとか。

拝殿は3つの神社を合祀。中央に「花園神社」、右手に「大鳥神社」、左手に「雷電神社」の扁額が掲げられている。一度の参拝で三社のお参りができ、それぞれのご利益にあずかれるという。

二拝二拍手一拝で参拝。

参拝は終了。この日はまだ冬の名残が感じられたが、次は木々が生い茂り、緑が輝く季節にぜひ訪れてみたいと思った。

切り絵タイプも人気!花園神社の御朱印

拝殿から右の階段を下りて、御朱印がいただける社務所へ向かう。

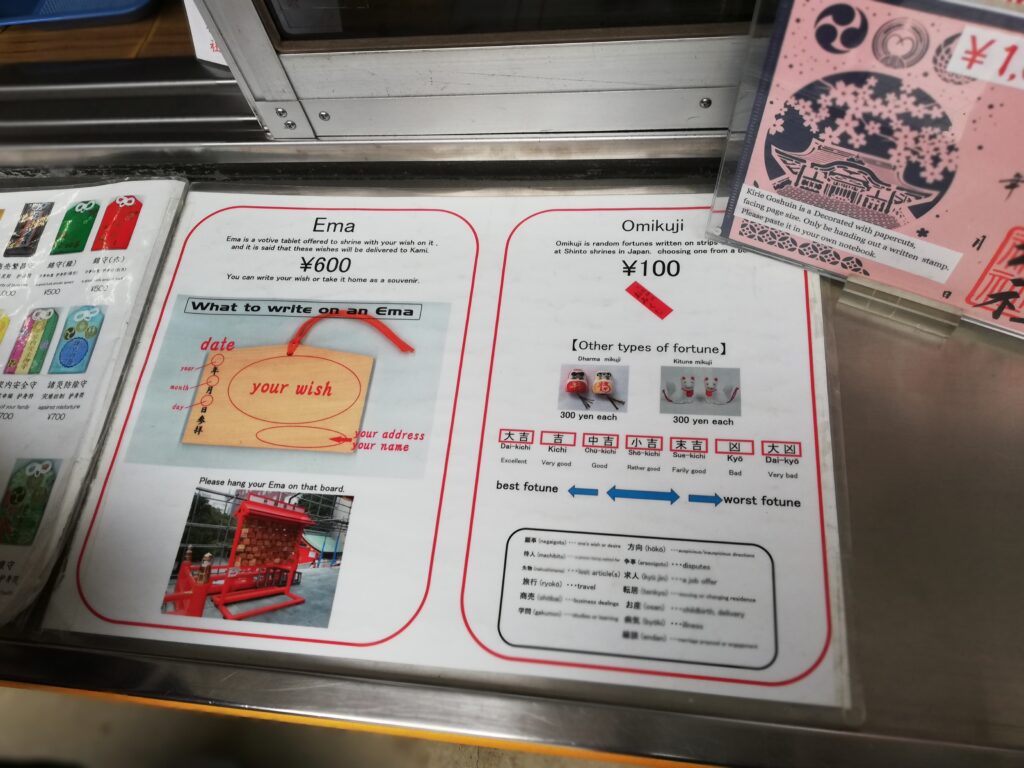

絵馬の説明が英語で書いてある。多くの海外からのビジネスマンや観光客が参拝しているのだろう。さすがは新宿にある神社だ。

おみくじの英語表記もおもしろい。大吉にいくほどbest fortuneで、大凶にいくほどworst fortuneなのだ。私でもExllentを引きたいと思う。

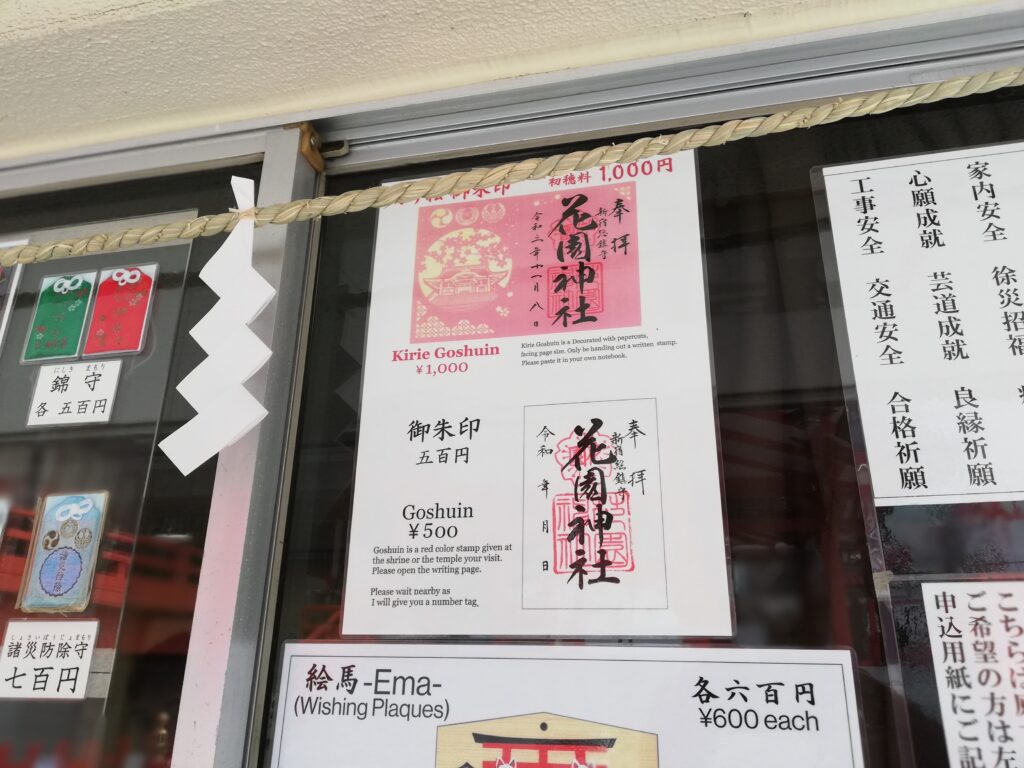

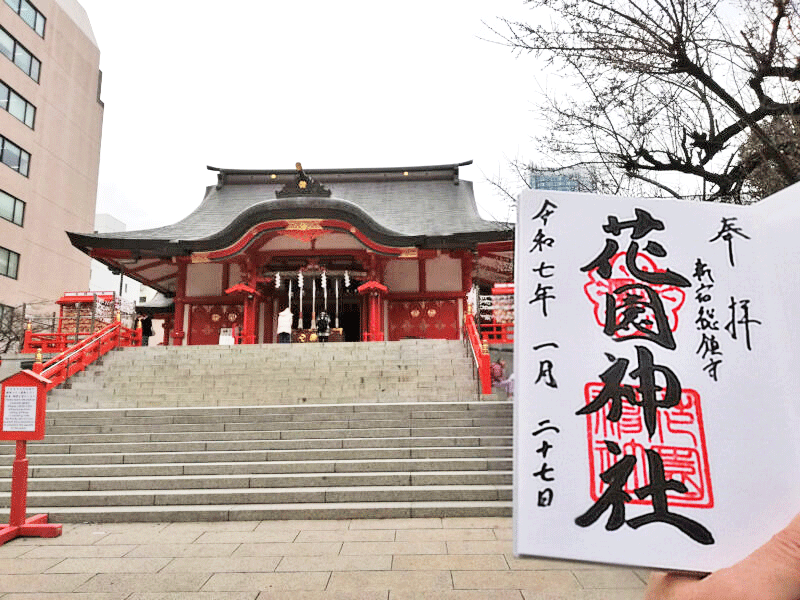

御朱印は直書きをしてくれる。初穂料は500円。このほか、切り絵御朱印(初穂料:見開き1,000円)が話題となり、現在も人気を集めているようだ。

花園神社の朱印と新宿総鎮守の文字が描かれたシンプルな御朱印だ。写真には写っていないが、挟み紙には社紋と狐のイラストが描かれている。

御朱印帳を返してくれる際、一緒に「花園ジンジャー」という紅茶パックをいただいた。パッケージを見ると唐辛子と生姜のイラスト。原材料を見ると、生姜ととうがらしが入った紅茶のようだ。

それにしてもなぜ唐辛子が?境内には「江戸・東京の農業 内藤トウガラシとカボチャ」と題された銘板があり、これを読むと、かつて新宿から大久保にかけての畑一面が真っ赤に染まるほど、トウガラシの栽培が盛んだったそうだ。

はたしてどんな味がするのだろう。

境内を少しまわった後、花園神社をあとにした。

境内の美しい光景との相性抜群!花園神社にぴったりの御朱印帳!

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

「花園神社」にぴったりな御朱印帳として、神社の華やかな名前にふさわしい「花柄の御朱印帳」をおすすめします。これから迎える桜のシーズンにもぴったり!特に、花園神社は夜桜の名所としても知られており、夜桜をイメージさせる黒地に桜が描かれた御朱印帳は、まさに相応しいアイテムではないでしょうか。

二越ちりめんの上品な質感と、当店では一番人気の花柄「桜結び」の柄が特徴的。花園神社境内の落ち着いた雰囲気や、赤い鳥居が並ぶ美しい光景とも相性抜群!参拝の思い出をより特別なものにしてくれます。

また、しっかりとした縫製でありながらも軽やかで持ち運びやすく、御朱印をいただくたびに大切な記録として残せるのも魅力。桜は「繁栄」や「幸運」の象徴ともされており、新たなご縁や成功を願う方にとってもぴったりの一冊です。

花園神社の参拝記念として、ぜひこの華やかな御朱印帳を持って出かけてみてはいかがでしょうか?

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい初めての御朱印帳はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

「日宝はオリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

白蛇×白龍の最強金運UPスポット【蛇窪神社】人気のヒミツと御朱印!

白蛇×白龍の最強金運UPスポット【蛇窪神社】人気のヒミツと御朱印!