こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回ご紹介するのは東京都港区にある「愛宕(あたご)神社」の訪問レポートをお届けします。火災やその他の自然災害から地域を守るために作られたという神社で、参道の急な石段が有名。曲垣平九郎(まがきへいくろう)が、馬でこの石段をのぼり降りし、家光に梅を献上したという逸話の舞台としても知られています。

この記事では、「愛宕神社」のアクセスや見どころ、御朱印についてわかりやすくご紹介します。御朱印集めや寺社仏閣巡りがお好きな方には、ぜひ訪れていただきたい神社ですので、ぜひ最後までお読みいただき、旅の参考にしてください!

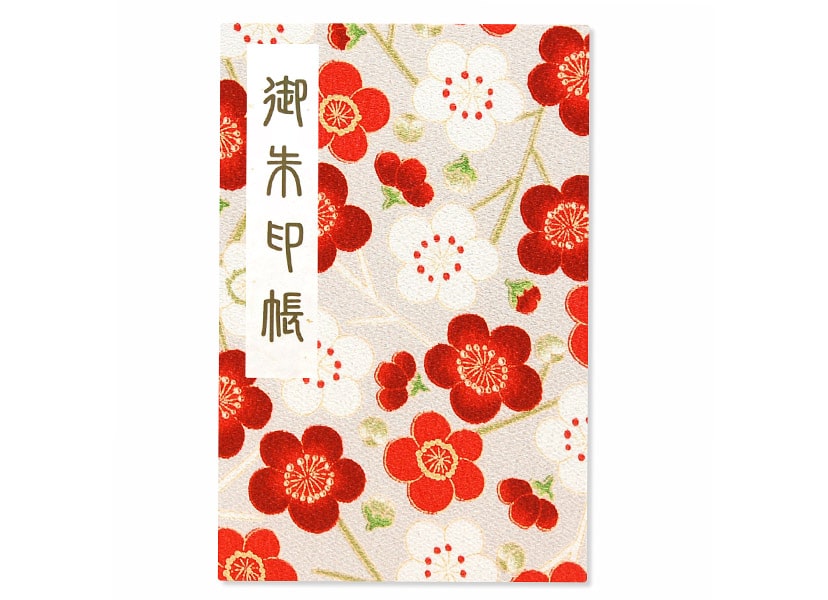

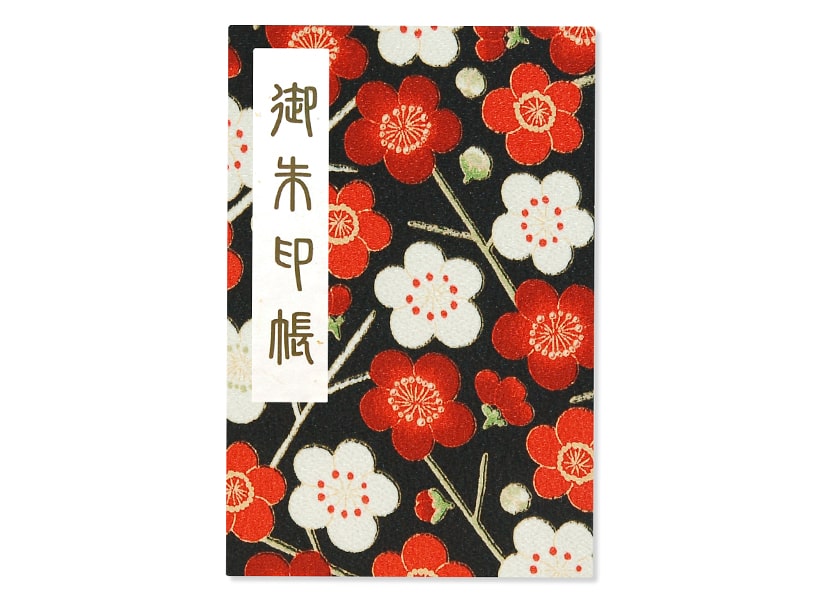

「愛宕神社」に持っていくなら、立身出世や学問成就の象徴「梅柄」の御朱印帳を!

記事の最後には「愛宕神社」参拝のお供におすすめな「梅柄の御朱印帳」をご紹介します!愛宕神社はもちろん、各地の出世開運スポットや天神様ゆかりの神社を巡る旅の相棒として、「梅柄の御朱印帳」は最適な一冊。ご自身用にはもちろん、春のご挨拶や縁起物としてのプレゼントにもおすすめです!そちらもぜひチェックしてくださいね!

愛宕神社のアクセスと基本情報

【愛宕神社の所在地】

〒105-0002 東京都港区愛宕一丁目五番三号

【愛宕神社の電話番号】

03-3431-0327

【愛宕神社の受付時間】

参拝は24時間可能。御朱印受付は 9時~16時

【愛宕神社への電車でのアクセス】

●東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩5分

●東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩5分

●東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」より徒歩8分

●都営三田線「御成門駅」より徒歩8分

【愛宕神社へのバズでのアクセス】

●都営バス 渋88(新橋駅~渋谷駅)「虎ノ門三丁目」下車

●東急バス 東98(東京駅南口~等々力)「愛宕山下」下車

【駐車場】

参拝者専用の無料駐車場あり。普通車5台分で利用時間は9~16時まで。

※12月30日〜1月7日までは利用不可。

愛宕神社のご由緒

愛宕神社は、慶長8年(1603年)に徳川家康公の命により、火防(ひぶせ)の神を祀る神社として創建されたそうです。

その後、慶長15年には、本社をはじめ仁王門や坂下総門、別当所などが将軍家の寄進によって整えられ、祭礼の際には幕府から下附金が賜られるなど、当時から篤い崇敬を受けていたといいます。

しかし、これまでに度重なる災禍に見舞われてきました。江戸の大火では社殿が全焼。明治10年(1877年)には本殿・幣殿・拝殿・社務所が再建されましたが、大正12年(1923年)の関東大震災、昭和20年(1945年)の東京大空襲により、太郎坊神社を残して再び焼失してしまいました。

それでも、地域の人々の信仰心は途絶えることなく、昭和33年(1958年)、氏子の浄財により御本殿、幣殿、拝殿などが再建され、現在に至ります。

【主祭神】

火産霊命(ほむすびのみこと)〈火の神〉

【配祀】

罔象女命(みずはのめのみこと)…水の神、大山祇命(おおやまづみのみこと)…山の神、日本武尊(やまとたけるのみこと)…武徳の神、将軍地蔵尊・普賢大菩薩

【ご利益】

火に関するもの、防火、防災、印刷・コンピュータ関係、商売繁昌、恋愛・結婚・縁結び

それではここから「愛宕神社」の訪問リポートスタート!

丹塗りの門が美しいパワースポット【愛宕神社】の見どころ

今回は「愛宕神社」を訪れる。

東京メトロ銀座線の「虎ノ門駅」で降りる。出口はB2だ。

「虎ノ門駅」からけっこうな距離を歩く。

途中「虎ノ門ヒルズ駅」付近を通り過ぎるのだが、「それなら日比谷線を使った方がよかった。。。」と、少し後悔。

B2出口から地上に出ると、正面に全面ガラス張りの「虎ノ門ヒルズ 森タワー」があった。ここから愛宕神社までは近い。

【神社までの道】虎ノ門ヒルズや東京タワーを眺めながら正面参道へ

「虎ノ門ヒルズ 森タワー」は、地上52階・高さ247mを誇る超高層複合タワーだ。この周辺は東京都の「アジアヘッドクォーター特区」に位置しており、日本初進出のホテル「アンダーズ 東京」、高機能オフィス、国際水準のレジデンス、大規模カンファレンス施設や商業施設、約6,000㎡のオープンスペースなどを備えているのだという。

愛宕一丁目の交差点を東京タワー方面に渡る。ビルの向こう側には「東京タワー」のてっぺんが見えた。

「NHK放送博物館」の看板を通り過ぎ、まっすぐ進むと右手に愛宕神社の正面参道があった。

【正面参道】都心の高台に佇む静寂の社

愛宕神社は、標高25.7mの愛宕山の頂上にある。この愛宕山は、東京23区内に現存する自然の山としては最も標高が高い場所。ちなみに、新宿区の箱根山は標高44.6mだが人工の山。自然の地形としては愛宕山が最高所となる。

高層ビルがなかった江戸時代には、愛宕山からの眺望が人気を集め、街を一望できる名所として多くの見物客でにぎわったという。当時は江戸有数の「月見の名所」としても親しまれていたようだ。

神社の周辺は都会の喧騒を忘れさせる静かな空間が広がっている。春の桜、夏の緑と蝉の声、秋の紅葉と月、冬の雪景色と、四季折々の自然が訪れる人の心を和ませる都会の癒やしスポットだ。緑豊かな自然の中に朱色の大鳥居が映え、訪れる人に清々しい気持ちを与えている。

赤い大鳥居の正面に立つと、石段がこちらに覆いかぶさってくるような気がした。

【境内へ続く石段】出世祈願の名所「出世の石段」

愛宕神社の象徴ともいえるのが、正面参道にそびえる急勾配の「出世の石段(男坂)」だ。全長約40m、傾斜が約40度とかなり急な石段で、圧巻の存在感を放っている。

「出世の石段」という名の由来は、講談で知られる「寛永三馬術」のひとり、曲垣平九郎の逸話に基づいている。

寛永11年、徳川家光公が芝増上寺参詣の帰り道、神社に咲き誇る梅の香りに誘われ、「誰か騎馬にてあの梅を取って参れ」と命じた。しかし目前には急勾配な石段があり、歩いて登り降りするのにも一苦労。馬での上下など、とてもとても……と家臣たちは皆一様に下を向くばかり。誰一人名乗り出る者はおらず、家光公のご機嫌が損なわれそうになったその時! 一人の武士が愛馬の手綱をとり果敢にも石段を上り始めた。この武士こそ曲垣平九郎だ。

「あの者は誰じゃ?」と家光公が家臣に尋ねても、誰も答えない。そのうちに平九郎は無事に山の上に辿り着き、愛宕様に「国家安泰」「武運長久」を祈り、梅の枝を手折って降りてきた。家光公に梅を献上すると「そちの名は?」「四国丸亀藩の家臣、曲垣平九郎にございます」「この泰平の世に馬術の稽古怠りなきこと、まことにあっぱれ。日本一の馬術の名人である」と褒め称えた。一夜にして平九郎の名は全国にとどろき出世をした故事にちなみ「出世の石段」と呼ばれるようになった。

愛宕神社の狛犬は、建設業界の実力者で談合王とも呼ばれた前田栄次郎が、昭和8年に奉納したものだそう。

この狛犬の間に延びるのが出世の石段の「男坂」、右の狛犬の奥に延びる緩やかな階段が「女坂」だ。「女坂」はゆるやかで途中に踊り場もあるので、体力に自信のない人はこちらの石段を選ぶのが賢明だろう。

【選ぶはもちろん男坂】立身出世を願い急勾配を上る!

「出世したいのか?」「したい!」と自問自答し、鳥居の前で一礼をした後、いよいよ上り始めた。

1段が約25cmとけっこう高い。足をしっかり持ち上げて登らないといけない。息が切れる。

石段の途中でしばし小休憩し、乱れた呼吸を整える。

けっこうきつい。しかし出世のためならばと、乳酸が溜まって重たくなった足をあげ、再び石段を上る。境内の鳥居が徐々に近づいてきた。

実際に登ってみると、「これを馬で登るなんて無理だろう…」と思わずにはいられないほどの急勾配である。しかし後から調べてみたところ、明治以降、実際に馬で登頂に成功した事例が3件あるそうだ。曲垣平九郎の逸話にも信ぴょう性が感じられる。

石川清馬(元仙台藩の馬術指南・曲馬師)

師匠が果たせなかった登頂を自ら成功させた。

岩木利夫(参謀本部馬丁)

1924年(大正13年)、愛馬「平形」の引退記念に挑戦し登頂成功。

渡辺隆馬(馬術スタントマン)

1982年(昭和57年)、日本テレビの番組『史実に挑戦』で挑み成功。

【一の鳥居】86段の果てにようやくたどり着く聖域

急な男坂を上り切り、ようやく境内に着いた。段数は86だった。足がブルブルと震えている。

疲れた私をねぎらうように、一の鳥居が迎えてくれた。深呼吸をして一礼。

【手水舎】愛宕様へのご挨拶の準備

鳥居をくぐり、左側にある手水舎でまずは手を浄める。

【丹塗り(にぬり)の門】

その先の参道を進むと、立っているのが「丹塗りの門」といわれる神門。石の素材そのままの一の鳥居とは対照的で、鮮やかな朱色と金色の佇まいが目を引く。

両側の提灯に「愛宕神社」と書かれた文字の黒色と、門の朱の色のバランスが非常に美しい。夜になり提灯が灯れば美しさはさらに増しそうだ。艶やかな日本の美を感じる。しばらく眺めていると、出世の石段で乱れた呼吸が静かに落ち着いてくる。

門には江戸幕府ゆかりの証として「葵の御紋」が掲げられている。毎年6月23日・24日に行われる「千日詣り ほおづき縁日」では、無病息災を願う「茅の輪(ちのわ)」が設置され、この輪をくぐることで災厄を払えると伝えられている。

一礼をして門をくぐる。

【招き石】

朱塗りの門と社殿の間には「招き石」と呼ばれる不思議な形の石があった。撫でると福を呼び込むとされ、多くの参拝者に触れられたため、表面はつやつやと滑らか。眺めているだけでも、どこか神秘的な力を感じさせる石だ。お賽銭を入れ、撫でさせていただく。

【拝殿】石段を上り出世、石を撫でて福、仕上げはここで参拝を

拝殿はそこまで大きくはない。「出世の石段」を上がり、「招き石」で福が身につき、「もう最強かもしれない」などと思いつつ、拝殿で二拝二拍手一拝で参拝する。まさしくここは、パワースポットだ。

拝殿の中にはたくさんの胡蝶蘭が供えられていた。

お正月や毎月1日、15日、24日の月次祭の際には、本殿正面の御扉が開かれるそうだ。

拝殿を参拝した後、境内にある摂社末社を巡ることにする。拝殿を出て右に進むと、末社へと続く道がある。「太郎坊神社」「福寿稲荷社」「恵比寿大黒社」の3つが並んでいる。

【太郎坊神社】人々を正しい道へ導いてくれる強い味方

猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)を祀る「太郎坊神社」。猿田彦大神は、天照大神の命を受けて天孫・瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を高千穂へ導いたと伝えられる「道案内の神様」。そのため、人生の岐路に立つときや、新たな挑戦に向かう際に、正しい道へと導いてくれる存在として多くの人々から信仰を集めている。その独特な姿から「天狗様」とも親しまれ、物事を前向きに進めたいと願う人の心強い味方となってくれる。

ご祭神:猿田彦大神

【福寿稲荷社】地域の暮らしを守るお稲荷さん

「福寿稲荷社」は、「宇迦御魂神(うかのみたまのかみ)」を祀る末社。全国の稲荷神社で祀られる神様で、「お稲荷さん」と呼ばれ広く親しまれている。福徳開運、衣食住の守護神。

ご祭神:宇迦御魂神

【恵比寿大黒社】人生を豊かにしてくれる福の神

「恵比寿大黒社」は、大国主命(おおくにぬしのみこと)とその子・事代主命(ことしろぬしのみこと)を祀る末社。

大国主命は、出雲の地で国づくりを行った神として知られ、良縁をもたらす「縁結びの神」として信仰されている。事代主命は、国譲り神話において父に代わって天照大神の使者に国を譲る意志を伝えた神で、七福神の恵比寿様と同一視される存在である。

そのため、商売繁盛・五穀豊穣・縁結びなど、人生を豊かにする多くのご利益があるとされ、多くの参拝者が福を求めて足を運んでいる。

ご祭神:大國主命、事代主命

【児盤水(こばんすい)の滝】静かに流れる祈りの水

末社の先には鯉の泳ぐ池があった。きれいな木造の橋が架けられており、心が落ち着く静かな場所だ。

池の奥には金色の鳥居が佇んでおり、さらにその奥には「児盤水の滝」が静かな流れを見せている。かつてこの愛宕山に湧き出ていた霊験あらたかな名水「児盤水(こばんすい)」に由来するのだという。

承平3年(933年)、平将門の乱の際に源経基がこの清らかな水で水垢離(みずごり)を行い、心身を清めて乱の鎮静を神に祈願したと伝えられている。静かな滝の音に耳を傾けながら、歴史の一幕に思いを馳せることができる、神聖なスポットでもある。

【弁財天社】美・才・福を授ける池辺の守り神

池のほとりに佇む「弁財天社」は、1610年(慶長15年)、広島・厳島神社から勧請されたと伝えられている。御祭神は、市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)。厳島神社でも祀られているこの女神は、天照大神(あまてらすおおみかみ)と須佐之男命(すさのおのみこと)の「誓約(うけい)」から生まれた神様で、後に仏教の影響を受けて弁財天(弁天様)と同一視され、七福神のひとりとしても親しまれるようになった。

水の神であり、絶世の美女とも伝えられる市杵島姫神は、子どもの守護、金運、芸能、技芸、交通安全など、幅広いご利益を持つ神様で、安産祈願や子宝祈願、商売繁盛、旅の安全を願う人々が多く訪れている。静かな池辺にふさわしい、やさしい神気が漂う場所だ。

ご祭神:市杵島姫命

【山の上の茶屋】境内の緑を眺めながら一息つけるカフェ

弁財天社の先には、まだ建てられてばかりだと思われる真新しい白い建物があった。「山の上の茶屋」というカフェが営業している。2024年3月にオープンしたばかりなのだとか。

愛宕神社にも奉納されている甘酒のほか、アイスクリーム、撤饌(てっせん)うどん、有機野菜をふんだんに使ったこだわりカレーといった多彩なメニューが提供されている。

《山の上の茶屋の基本情報》

【山の上の茶屋の所在地】

東京都港区愛宕一丁目五番三号

【山の上の茶屋の電話番号】

非公開

【山の上の茶屋の営業情報】

営業時間:11時~16時(ラストオーダー15時30分)

定休日:木曜日

【桜田烈士愛宕山遺跡碑】歴史の影を今に伝える石碑

愛宕神社は、歴史の転換点となった事件の舞台でもある。

1860年3月3日、水戸浪士たちが大老・井伊直弼を襲撃した「桜田門外の変」。その決行前、浪士たちが集結した場所がこの愛宕神社だったと伝えられている。

その史実を後世に伝えるため、昭和16年(1941年)に建立された「桜田烈士愛宕山遺跡碑」が境内の片隅に佇んでいる。この石碑には、討ち入りに参加した18名全員の名前と事件当日の様子が刻まれており、激動の幕末を今に語りかけている。

【将軍梅】

再び拝殿に戻ってきた。拝殿の左手には、曲垣平九郎が急な石段を馬で登り、将軍家光に献上したという「将軍梅」があった。参拝したのはまだ梅は咲いていなかったが、毎年初春には桃色の美しい梅の花が境内に彩りを与えているそうだ。

限りなくシンプルなデザインが潔い!愛宕神社の御朱印

一通り参拝を終え、御朱印をいただきに拝殿の右手にある社務所へと向かう。

愛宕神社の御朱印は真ん中に愛宕神社の印が押されただけのもの。まさしく「The 御朱印」とも言える至ってシンプルなデザインだ。神社印が丹塗りの門の鮮やかな朱色をイメージさせ、これはこれで愛宕神社に相応しい御朱印のように感じた。初穂料は300円。直書きをしてくれる。

このほか、行事や神事に合わせて特別御朱印が頒布されているそうだ。

そろそろ帰路につこうとした時にふと思い立ち、もう一度丹塗りの門を見つめた。この愛宕神社で受け取ったパワーを、できる限りこの手に留めておきたいと、もう一度社務所へと足を運んだ。お守りを選び、おみくじも引いてみた。結果は末吉である。なんだか、これからじわじわ運気が上がっていく、そんな予感がしてならない。

帰り際に「出世の石段」を上から見下ろすと、やはりその急勾配に改めて驚かされた。しかし神社からのパワーをいただいた今ならば、どんな坂でも登っていけそうな気がした。

努力と忍耐の象徴「梅」の柄が人生の一歩を後押し!愛宕神社にぴったりの御朱印帳

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

愛宕神社といえば、なんといっても「出世の石段」が有名です。江戸時代に3代将軍・徳川家光の命を受け、急勾配の石段を馬で駆け上がり見事に登頂した武士・曲垣平九郎の逸話は、いまも多くの参拝者に「出世」のご利益を感じさせてくれます。

そんな愛宕神社にぴったりの御朱印帳として、今回ご紹介したいのが、日宝総合製本オリジナル「梅柄の御朱印帳」です。

愛宕神社の境内には、古くから梅の木が植えられており、早春にはその可憐な花が咲き誇ります。寒さの中に凛と咲く梅は、まさに努力と気高さ、そして「耐えて花開く=出世」の象徴でもあります。

さらに、梅は天神様(菅原道真公)を象徴する花でもあり、「学業成就」「知恵」のご利益を求める方にも縁深い意匠です。愛宕神社は火伏せの神様としても知られていますが、火にまつわる厄災を避け、志を燃やしつづける──そんな願いを込めたご参拝にも、この御朱印帳はぴったりではないでしょうか。

この「梅柄の御朱印帳」は、職人が一冊ずつ丁寧に仕上げた純国産品。表紙は日本の伝統柄「紅白梅」を基調とした和モダンなデザインで、老若男女問わず手に取りやすい上品さが魅力です。

大きく描かれた梅がポップでかわいらしい印象なのも◎。カラーバリエーションは黒・白の2種類で、色の違いだけで印象も大きく変わりますね。

中身は蛇腹式の奉書紙(24山)を使用しており、御朱印がにじみにくく、美しく残せる仕様。しっかりとした作りで、旅先でも安心して持ち運べる点も嬉しいポイントです。

ご自身用にはもちろん、春のご挨拶や縁起物として大切な人へのプレゼントにも最適です!ぜひお買い求めください!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

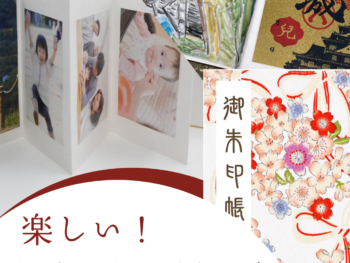

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝は「オリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

別の使い方で“世界に一つだけの宝物”に!御朱印帳の活用アイデア!

別の使い方で“世界に一つだけの宝物”に!御朱印帳の活用アイデア!