こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回ご紹介するのは、東京都文京区にある「根津神社」です。東京十社のひとつに数えられ、由緒ある神社として知られています。境内は四季折々の美しさが楽しめますが、特に春のつつじは見ごたえがあり、都内有数のつつじの名所として多くの参拝者でにぎわいます。

また、周辺には森鴎外や夏目漱石といった明治の文豪たちが暮らしていたことでも知られ、文学の香り漂うエリアとしても魅力的です。

この記事では、「根津神社」のアクセスや見どころ、御朱印についてわかりやすくご紹介します。御朱印集めや寺社仏閣巡りがお好きな方には、ぜひ訪れていただきたい神社ですので、ぜひ最後までお読みいただき、旅の参考にしてください!

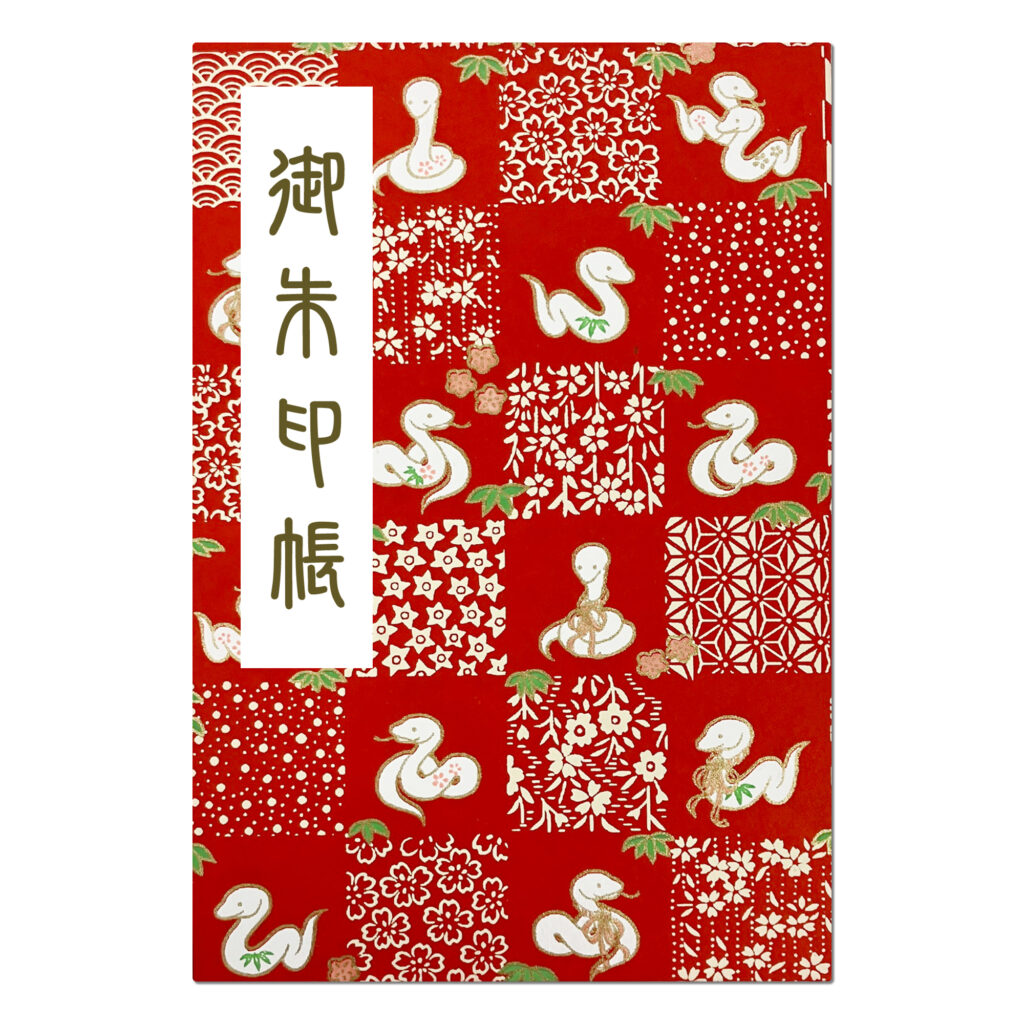

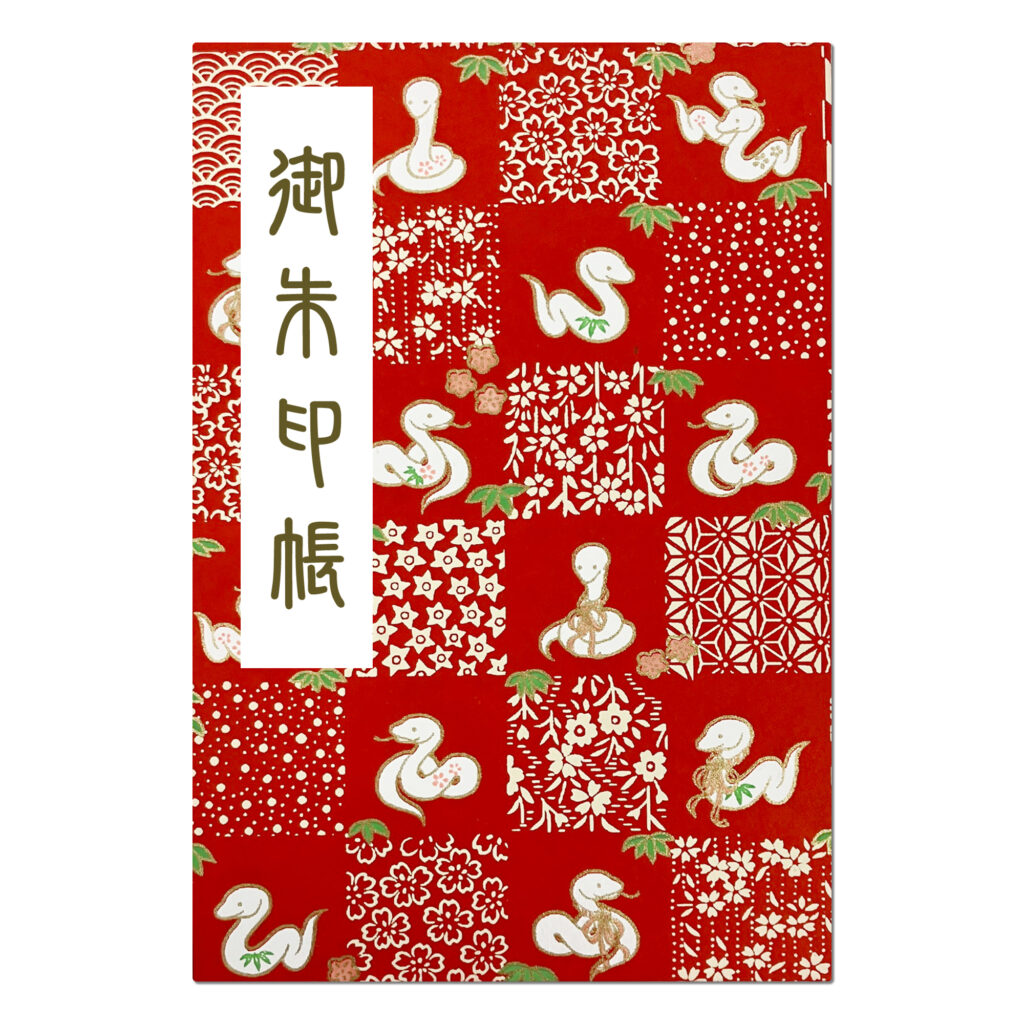

白蛇ゆかりの根津神社に行くなら、「蛇柄御朱印帳」をお供に

記事の最後には「根津神社」参拝のお供におすすめな「蛇柄の御朱印帳」をご紹介します!根津神社はもちろん、全国の白蛇にまつわる神社めぐりにもぴったりの一冊。縁起の良いデザインで、ご自身用にはもちろん、大切な方への贈り物やちょっとしたご挨拶にもおすすめです!御朱印の旅のお供として、ぜひチェックしてみてくださいね!

根津神社のアクセスと基本情報

【根津神社の所在地】

〒113-0031 東京都文京区根津1-28-9

【根津神社の電話番号】

03-3822-0753

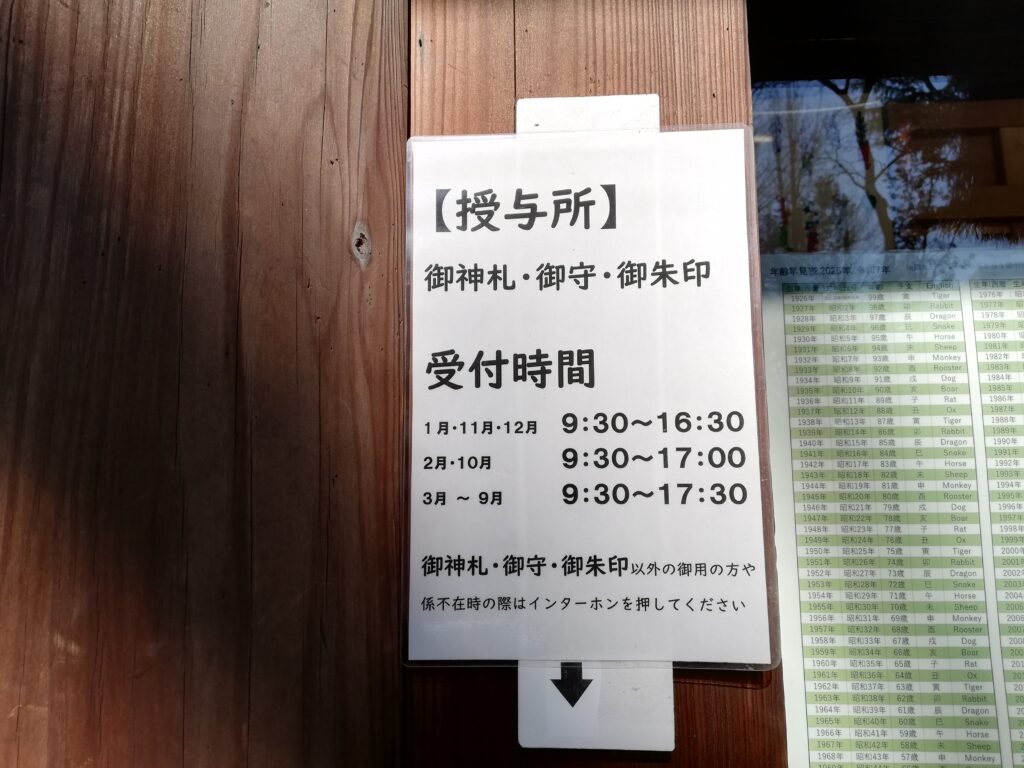

【根津神社の受付時間】

境内は常時参観可能。 唐門内参拝所6時~17時 (季節により最長5時~18時)

授与所受付時間は季節により異なる

1月・11月・12月は9時30分~16時30分、2月・10月は9時30分~17時、3月~9月は9時30分~17時30分

【根津神社への電車での最寄り駅】

●東京メトロ千代田線「根津駅」「千駄木駅」より徒歩5分

●東京メトロ南北線「東大前駅」より徒歩5分

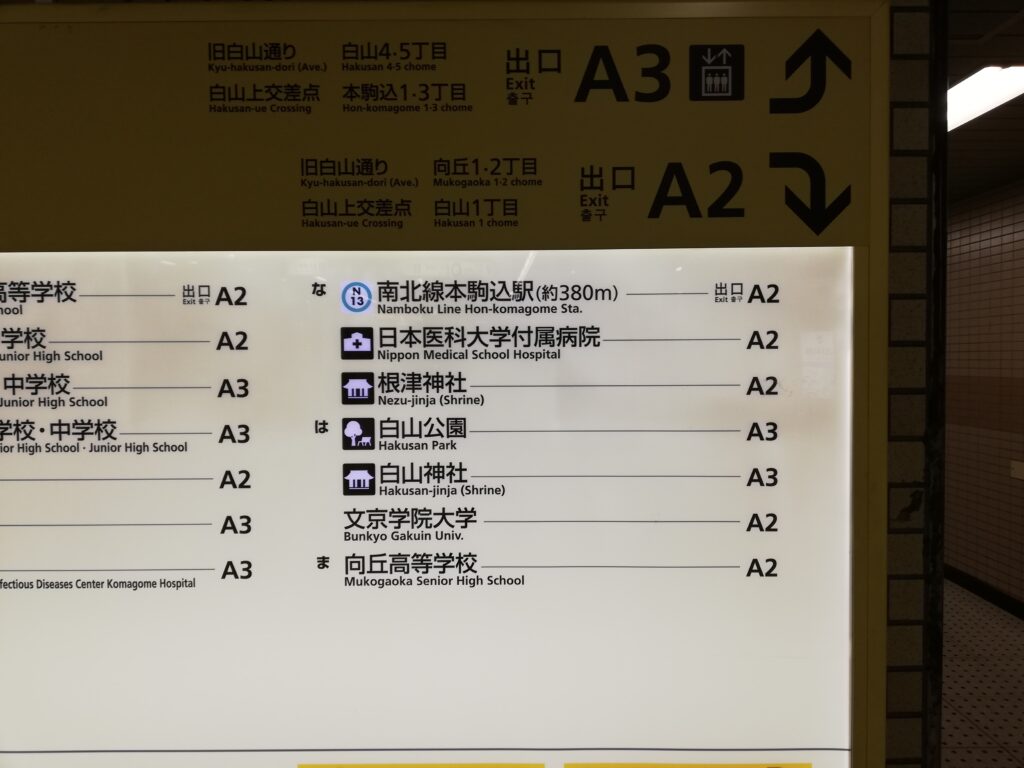

●都営三田線「白山駅」より徒歩10分

【駐車場】

境内に参拝・ご祈祷・婚礼参列者専用の無料駐車場あり。ただし「つつじまつり」開催中は境内への駐車不可

北参道側の「根津神社境内24時間駐車場」も利用可能。

最初20分…300円、以降15分…300円

夜間(19:00~7:00)は最大料金300円

※7時~8時の1時間のみ早朝割引で無料。

根津神社のご由緒

「根津神社」は、1900年以上の歴史を誇る由緒ある神社です。その起源は、日本武尊(やまとたけるのみこと)が現在の千駄木の地に創建したものと伝えられています。室町時代には、名将・太田道灌が社殿を再建するなど、長きにわたって人々の信仰を集めてきました。

現在地に移されたのは江戸時代のこととされ、五代将軍・徳川綱吉の跡継ぎが定まった際、これを祝して現在の立派な社殿が築かれ、千駄木から現在の根津の地へと遷座されたと言います。

明治時代には、神仏分離令の施行により、それまでの「根津権現社」という呼び名から「根津神社」へと改称されましたが、境内には今もなお神仏習合の名残を感じさせる風景が点在し、歴史の深さを物語っています。

【ご祭神】須佐之男命・大山祇命・誉田別命・大国主命・菅原道真公

【ご利益】厄除け、除災招福、心願成就、家内安全、病気平癒、延命長寿、五穀豊穣、安産、学業成就、縁結び、商売繁盛、殖産興業など

それではここから「根津神社」の訪問リポートスタート!

地域の憩いの場、心を穏やかにしてくれる【根津神社】の見どころ

今回訪れる神社は東京都文京区にある「根津神社」だ。最寄り駅の都営三田線「白山駅」で降り、A2の出口から東へ歩いて向かう。

白山駅から15分ほど歩くと根津神社の西口にたどり着いた。改めて神社正面から入りなおすことにする。かなり広い境内の神社だ。

【鳥居】真っ赤な鳥居をくぐると、時間がゆっくり流れ出す

根津神社の鮮やかな朱色の鳥居がある正面に立つ。くぐるとすぐに、両脇の木々が生い茂り、まるで都心とは思えない静けさと、どこか懐かしい里山のような雰囲気に包まれる。ビルの喧騒が一瞬で遠のき、まるで別世界に足を踏み入れたような気持ちになった。お祭りの時などにはこの参道沿いに露天がズラっと並ぶそうだ。

鳥居のそばには、神社の名前が刻まれた石碑があり、その中に「元准勅祭(もとじゅんちょくさい)」の文字が見られた。これは、かつて天皇の使いが祭祀に派遣される「勅祭社(ちょくさいしゃ)」に準じる格式ある神社として位置づけられていたことを意味しており、根津神社が長い歴史の中で、いかに大切にされてきたかを物語っている。

一礼をして鳥居をくぐる。

【つつじ苑】100種3,000株が彩る春の絶景

境内の案内板があった。左に赤く描かれているのが「つつじ苑」だ。見頃は4月で、最盛期には数多くのつつじが鮮やかに咲き誇るのだという。開花の時期に合わせ、毎年4月に「つつじまつり」が開催されており、境内では植木市や骨董市が開かれるほか、根津権現太鼓、なぎなた奉納稽古などの演芸も行われるそうだ。

あいにく私が訪れたのは12月なので、当然ながらつつじは咲いていなかった。

これだけのつつじの花が咲いた光景はさぞかし見事だろうと思う。なんと100種類3,000株ものつつじが植えられているそうだ。

つつじ苑を横目に、御遷座300年を記念に造営された「神橋」を渡る。

訪れたのは平日の午前中。保育園のこどもたちが遊びに来ていた。晴れ渡った青空の下、神橋の上ではこどもたちが池で水を飲む鳩の様子を見て楽しんでいた。

【楼門】水戸光圀公の像が見守る歴史の門

神橋を渡ると、まず目に入るのが堂々たる「楼門(ろうもん)」だ。この楼門は江戸時代に建てられたもので、漆塗りの美しい姿が今もそのまま残されている。江戸時代に建てられた楼門が現存しているのは、東京都内ではここ根津神社だけらしい。国の重要文化財に指定されている。

門の両脇に立つのは、神社特有の守護神「随身(ずいしん)」と呼ばれる武人像。寺院では仁王像が一般的だが、神社ではこの随身像が境内を護る存在とされている。

この楼門の右手に立つ随身像は、水戸黄門として名高い水戸光圀をモデルにしていると伝えられており、歴史好きには見逃せないポイント。

波型の瓦を美しく重ねた桟瓦葺き(さんがわらぶき)の屋根を持つ、三間一戸の楼門。長い歴史の中で幾度か修繕を重ねながらも、鮮やかな色彩を保ち続け、今なお多くの参拝者を静かに迎え入れている。

【手水舎】神仏習合の記憶が宿る静寂の水場

参拝の前にまずは手水舎で手を浄める。手水鉢には卍の紋がある。

「卍」の印は、仏教の象徴として知られているが、これはかつての神仏習合の名残とも言えるものだ。また、この手水鉢には、深く掘られた場所から引かれた澄んだ水が使われているそうだが、現在はふたがされているため、その清らかな水を目にすることはできない。

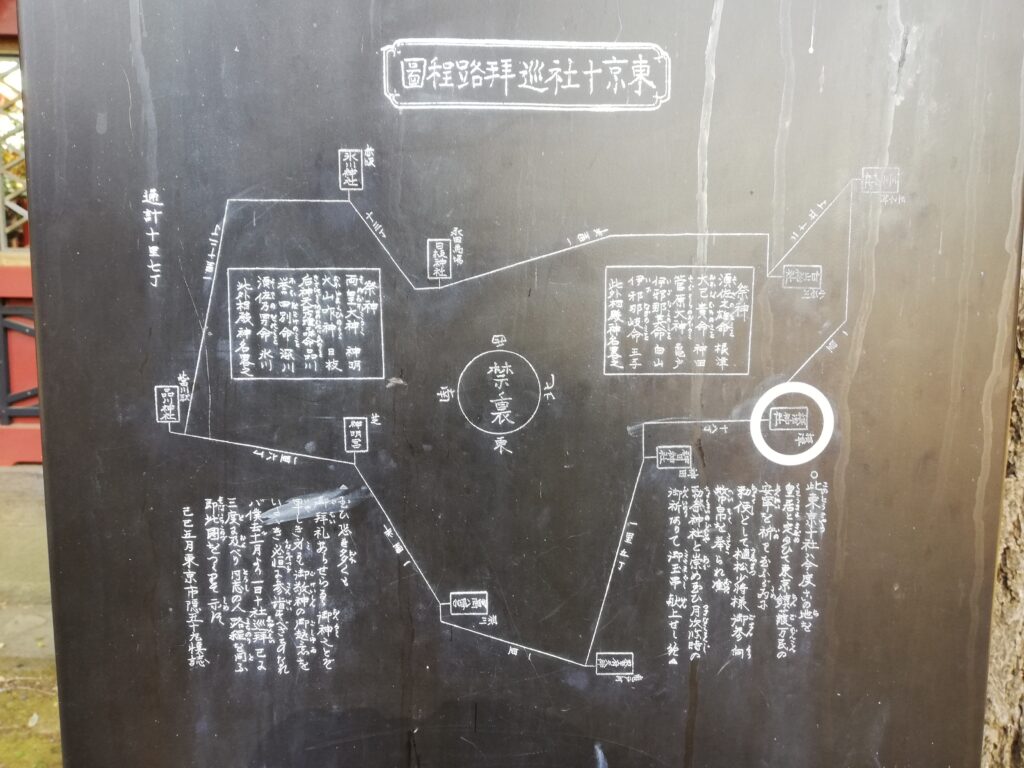

【東京十社】皇居を守る格式ある十の社の一つ

「准勅祭(じゅんちょくさい)神社の十社めぐり」という言葉がある。これは、かつて天皇の使い(勅使)が祭祀に訪れる「勅祭社(ちょくさいしゃ)」に準じた格式をもつ神社、つまり「准勅祭社」を巡る参拝のことを指す。

勅祭社は全国に16社あり、いずれも特別な格式をもつ神社とされている。一方、准勅祭社は、東京の皇居を守護する役割をもつ神社で、江戸時代から明治にかけて特に重要視されてきたものだ。

その准勅祭社にあたる10社が「東京十社」と呼ばれ、以下の神社が該当する。

すでにこのブログでも紹介している「日枝神社」「芝大神宮」「神田神社」「富岡八幡宮」「氷川神社」。まだ訪れていない「白山神社」「亀戸天神社」「品川神社」「王子神社」。そして、今まさに参拝している「根津神社」を含めた合計10社だ。

歴史と格式を感じながらめぐるこの「東京十社めぐり」は、都内にいながらにして奥深い神社の世界を体感できる貴重な機会。私もこの十社めぐりをぜひともコンプリートしたいと思っている。

【国宝建築群】300年の時を超える江戸の粋が息づく社殿

根津神社の現在の社殿は宝永3年(1706年)に建てられたものだといい、本殿、幣殿、拝殿、唐門、西門、透塀、楼門の7棟が国の重要文化財。さらに、そのうちの本殿、幣殿、拝殿、唐門は国宝だ。

【唐門】金彩きらめく格式の門構え

先にご紹介した楼門が建立された宝永3年(1706年)には、御祭神を祀る本殿・拝殿・幣殿、そしてその正面に構える唐門と、周囲を囲む透塀(すかしべい)も同時に建てられたそうだ。

唐門は、緑青の屋根に朱塗りの柱、さらに随所に金の装飾があしらわれ、荘厳でありながらも華やかな佇まい。まさに格式ある神域への入り口にふさわしい風格が漂っている。ここで一礼して、心静かに境内へと進む。

透塀は、名前の通り隙間が設けられた構造で、外からも境内の様子がうかがえるようになっている。その造りは、上野の東照宮を思わせるような趣きだ。シンプルながら繊細な構造のため損傷しやすく、江戸時代から現存するものは非常に珍しく、文化的にも大変貴重な存在である。

【拝殿】綱吉が奉納した権現造の極み

根津神社の社殿は、拝殿・幣殿・本殿が一体となった「権現造(ごんげんづくり)」という様式で建てられており、すべてが漆塗りで仕上げられた、非常に豪華な造りとなっている。

拝殿は入母屋造(いりもやづくり)で、正面には千鳥破風(ちどりはふ)を設け、その下に三間(さんげん=柱の間の数)の大きな唐破風の向拝(こうはい)が付けられている。

この見事な社殿は、五代将軍・徳川綱吉によって奉納されたもので、江戸の栄華と格式を今に伝える貴重な建築として大切に守られている。

建物には極彩色の彩色が施され、木鼻に彫られた獅子の彫刻は金色に輝き、見る者を圧倒している。社殿の周囲には高欄(欄干)付きの縁が巡らされており、鮮やかな朱色が全体の華やかさを一層引き立てていて趣深い。二拝二拍手一拝で参拝。

【願掛け榧(かや)の木】

拝殿での参拝を終えて振り返ると、一本の立派なカヤの木が目に留まった。この木は「願掛けカヤの木」と呼ばれ、神の使いとされる白蛇が住みついているという伝承が残されているという。古くからこの木に願いをかけると、その白蛇が願いを叶えてくれると信じられてきたそうだ。

木のまわりには、絵馬やおみくじが鈴なりに奉納されており、多くの人々が願いを託している様子がうかがえた。

神話と自然が融合したようなこの御神木の前では、静かに手を合わせたくなる神聖な空気が漂っていた。

中門から出て境内を散策しながら摂社末社を巡る。

【森鴎外碑名水】砲弾の台座が語る文豪ゆかりの水

境内を歩いているとひっそりと佇む水飲み場が目に入った。この石造りの水飲み場は「森鴎外碑名水」と呼ばれており、文豪・森鴎外(本名:森林太郎)が寄贈したもの。

元々は、鴎外が陸軍軍医監として従軍していた日露戦争の戦勝を記念し、戦利品として奉納したロシア製の大砲の砲弾が置かれていた台座だったといわれている。その砲弾は戦時中の金属供出で失われてしまったそうだが、石の台座だけが水飲み場として転用され、現在も現役で使われている。

正面には「我武維揚(ワガブコレヲアグ)」という言葉が刻まれており、裏側には「森林太郎」の名前も確認できる。歴史の陰にひっそりと残る、鴎外ゆかりの逸品。意外と知られていない見どころかもしれない。

【透塀(すかしべい)】緻密にして優美な匠の技

社殿をぐるりと囲むように建てられているのは、国の重要文化財にも指定されている「透塀(すかしべい)」。格子の隙間から内側が見えることから、この名が付けられたのだという。

全長は約200mにもおよぶが、創建から300年以上が経った現在でも、わずかな歪みも見られないことが近年の調査で明らかになっており、当時の職人たちの精緻な技術と丁寧な仕事ぶりに驚かされる。

【西門】神域を護る気品に満ちた棟門

西側に位置する「西門」も同じ時期に造られたもので、「棟門(むねもん)」という形式の門。この様式は屋敷や寺院などでも見られ、落ち着いた雰囲気の中にも風格を感じさせる。

【千本鳥居】延々と続く真っ赤な鳥居のトンネル

境内を左手に進んでいくと、ひと際目を引く美しい「千本鳥居」が現れた。まるで京都の伏見稲荷を思わせるような、朱色の鳥居が連なる光景に、思わず見入ってしまう。数多くの奉納鳥居が連なるその美しさから、若者や外国人観光客に人気のフォトスポットにもなっているそうだ。

この鳥居は、願いが叶ったお礼として奉納されたもの。一つひとつに祈りの想いが込められており、今でも多くの人が感謝や祈願の気持ちを託して奉納しているのだとか。これほどたくさんの願いを受け止めてきた場所なら、訪れるだけで強いご利益が授かれそうな気がする。

どんどん前に進む。真っ赤な鳥居のトンネルはまだまだ続いている。

鳥居の道を北から南へと通り抜けると、邪気を祓い心を清めてくれるとも言われているそうだ。幾重にも重なる鳥居のトンネルを歩くのはなんだか楽しい。まだまだ続く。歩を進めるごとに不思議と心が整い、清らかな気持ちになっていくのを感じる。

【徳川家宣胞衣(えな)塚】歴史が息づく胞衣塚と産湯の井戸

境内を歩いていると、千本鳥居の途中に「胞衣塚(えなづか)」と呼ばれる場所がある。ここには6代将軍・徳川家宣が誕生した際の胞衣(胎児を包んだ膜や胎盤)が納められていると言われ、十数個の割石が積み上げられた静かな一角となっている。これは、江戸時代の上流階級で行われていた習わしのひとつで、特に由緒ある誕生地には、このような「胞衣塚」を築く文化があったらしい。

また、根津神社の社務所の庭には「家宣の産湯に使われた」と伝えられる井戸も残されており、歴史の一端を垣間見ることができる。

【乙女稲荷神社】朱の鳥居の先に佇む女神の社

千本鳥居のトンネルをさらに進んでいくと、小高い丘の上にひっそりと佇む「乙女稲荷神社」の社殿が現れる。

乙女稲荷神社が創建されたのは、江戸時代に根津神社がこの地に遷座された際のこと。丘の中腹にあった洞穴が女性の胎内を象徴するとされ、命を育む場所として、五穀豊穣を願う神「倉稲魂命(うかのみたまのみこと)」が祀られた。全国の稲荷神社でもおなじみのこの女神様は、農業だけでなく、家庭や縁結びのご利益でも知られている。

その名の通り「乙女」を象徴するこの神社は、かつて神社の近隣にあった根津遊郭の遊女たちからも厚く信仰されていたと伝えられており、今でも「女性を応援する神社」として親しまれている。恋愛成就や縁結びを願う人にとっては、まさに心を込めて参拝したい特別な場所になっているようだ。

神社の社殿は池にせり出すように建てられており、そこからの眺めはとても心地よく、鳥居の朱と緑の自然が織りなす光景は、一見の価値ありだと思う。

【駒込稲荷神社】静けさに包まれた風の神の社

華やかな朱色の鳥居が並ぶ乙女稲荷を抜けると、雰囲気が一変。どこか神秘的な雰囲気の中にひっそりと佇む「駒込稲荷神社」が姿を現した。

この神社は元々、6代将軍・徳川家宣の父である徳川綱重の屋敷内に祀られていたらしい。5代将軍・徳川綱吉の嫡男が早世したことにより、綱重の子である家宣が後継者(養嗣子)として迎えられた。綱吉が根津神社を現在の地に遷座した際、この綱重の屋敷跡も根津神社の境内地として奉納されたが、この駒込稲荷神社だけは当時の場所にそのまま残されたと伝えられている。

【御祭神】

伊奘諾命(いざなぎのみこと)、伊弉冊命(いざなみのみこと)、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)、級長津彦命(しなつひこのみこと)、級長戸辺命(しなとべのみこと)

境内には、御祭神である風の神・級長津彦命(しなつひこのみこと)と級長戸辺命(しなとべのみこと)にちなみ、色とりどりの風車が飾られていた。風にそよぐ姿がとても愛らしく目を引く。

楼門のあたりで出会った保育園の子どもたちと、ここで再び顔を合わせた。境内に差し込むやわらかな光の中、引率の先生がふと優しく声をかけていた。

「もうすぐ卒園だから、いっぱい遊べるように神様にお願いしてね〜!」

その言葉に子どもたちが一斉に「はーい!」と元気いっぱいの声で応えている。

時が止まったような、優しく心温まる時間。厳かさの中に、ほっと心が緩むような柔らかい空気が満ちていた。

皇族の筆跡が静かな力を宿す!根津神社の御朱印

境内を一通り見学したので、御朱印をいただきに拝殿右にある授与所へと向かった。

御朱印の受付時間は季節ごとに変わるので注意しよう。

11月~1月 は、午前9時30分~午後4時30分

2月と10月は、午前9時30分~午後5時

3月~9月は、午前9時30分~午後5時30分

御朱印は書き置きのみ。真ん中に大きく書かれた「根津神社」の文字と神社印が押され、右下には「元准勅祭十社之内」の印がある。ちなみに真ん中の根津神社の文字は、有栖川宮幟仁親王の筆による書から用いているそうだ。初穂料は500円。

白蛇パワーで運気も爆上がり!根津神社にぴったりの御朱印帳!

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

根津神社の境内に立つ「願掛けカヤの木」。ここには、神様の使いとされる「白蛇」が棲んでいるという言い伝えがあります。昔から白蛇は縁起のいい存在とされ、特に金運や願い事を叶えてくれる力があると信じられてきました。

そんな白蛇にゆかりのある根津神社にぴったりな御朱印帳として、当社オリジナルの【蛇柄の御朱印帳】をご紹介します。

パッと目を引く蛇革風のカバーは、光沢感があって高級感もしっかり。蛇柄といっても派手すぎず、落ち着いた色味なので性別問わず使いやすいのもポイントです。

当店の蛇柄の御朱印帳は、当初4色展開でスタートしましたが、大好評につき売り切れの色も出ています!現在は赤色と青色の2色を販売中!

御朱印帳はただの記録帳ではなく、神社とのご縁を刻む大切な一冊。だからこそ、訪れる神社の雰囲気やご縁にちなんだデザインを選びたいものです!気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね!

『蛇柄の御朱印帳』についての詳しい記事もぜひチェックしてくださいね!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝は「オリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

「出世の石段」を登って運気アップ!愛宕神社の見所と御朱印をご紹介!

「出世の石段」を登って運気アップ!愛宕神社の見所と御朱印をご紹介!