こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回ご紹介するのは大阪にある「住吉大社」です。

住吉大社は全国にある住吉社の総本社です。創建は約1800年前とされ、見どころたっぷりの神社です!

この記事では、「住吉大社」のアクセスや見どころ、御朱印についてわかりやすくご紹介します。御朱印集めや寺社仏閣巡りがお好きな方には、ぜひ訪れていただきたい神社ですので、ぜひ最後までお読みいただき、旅の参考にしてください!

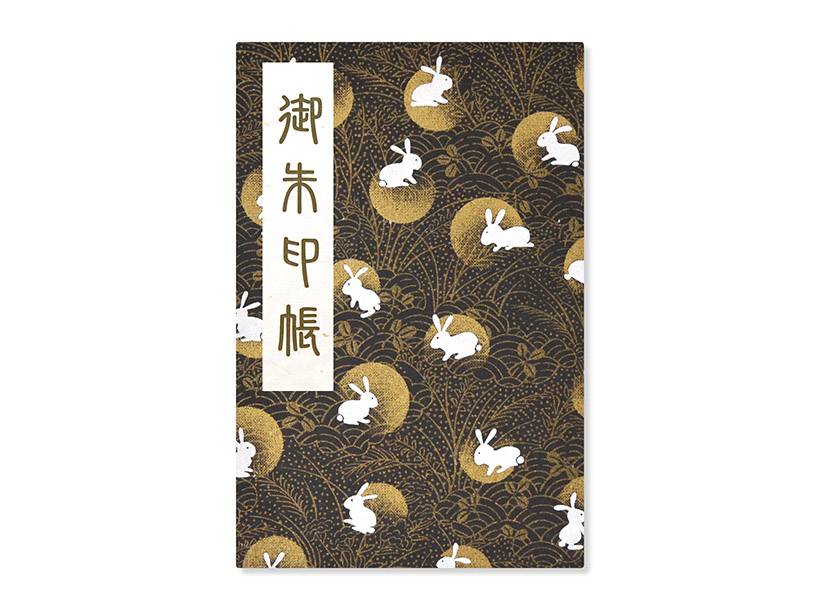

うさぎとの縁が深い「住吉大社」に持っていくなら「秋うさぎ柄」の御朱印帳でキマリ!

記事の最後には「住吉大社」参拝のお供におすすめな「梅柄の御朱印帳」をご紹介します!住吉大社は、辛卯年・卯月・卯日創建、さらにご祭神・神功皇后も卯年生まれという、うさぎとのご縁の深い神社なんです!そんな住吉詣でのお供におすすめしたいのが、当店人気No.1の「秋うさぎ柄 御朱印帳」!そちらもぜひチェックしてくださいね!

住吉大社のアクセスと基本情報

【住吉大社の所在地】

〒558-0045 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目9-89

【住吉大社の電話番号】

06-6672-0753

【住吉大社の受付時間】

●開門時間

4月~9月…6時〜 10月~3月…6時30分~ ※毎月1日と初辰日は6時~

●閉門時間

外周門…16時 御垣内…17時 ※通年

●授与所

9時~17時

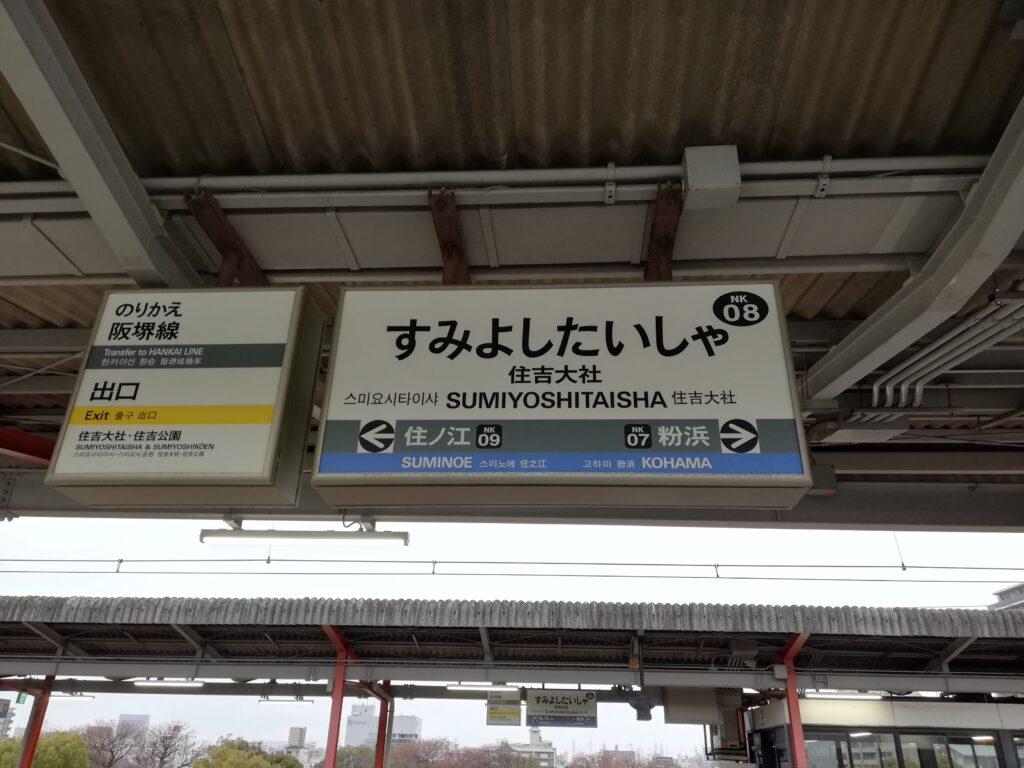

【住吉大社へ電車で向かう際の最寄り駅】

南海鉄道

・南海本線「住吉大社駅」から東へ徒歩3分

・南海高野線「住吉東駅」から西へ徒歩5分

阪堺電気軌道(路面電車)

・阪堺線 「住吉鳥居前駅」から徒歩すぐ

住吉大社のご由緒

大阪・住吉の地にどっしりと鎮座する「住吉大社(すみよしたいしゃ)」は、全国に約2300社もある住吉神社の総本山とも言える存在です。お正月ともなれば200万人以上の人々が初詣に訪れるといい、その人気ぶりは折り紙付きです。

その歴史もまた、まさに由緒正しきもので、かつては摂津国一之宮として厚い信仰を集め、昭和21年までは「官幣大社」という格式高い神社でもありました。

境内を歩けば、国宝に指定された美しい本殿がまず目に飛び込んできます。これは住吉造という、他ではなかなかお目にかかれない古代建築様式を今に伝える貴重な建物。そして住吉といえば、絵にも描いたような優美なカーブを描く「反橋(そりばし/通称・太鼓橋)」もおなじみです。さらに、樹齢1000年とも言われる大楠の御神木をはじめ、多くの文化財にも出会えます。どこを歩いても、歴史の重みと神聖さがしっかり感じられます。

「住吉大社って、なんの神様が祀られてるの?」と気になる方も多いはず。古代から航海の安全を守る神として信仰され、平安の昔には和歌や文学の神様としても名を馳せました。現代では、厄除けや安産、さらには心願成就の神様としても多くの方が手を合わせに訪れています。

参拝後にSNSやブログなどで「行ってよかった!」といったレビューが多く寄せられるのも納得の、見どころとご利益にあふれた神社です。

【ご祭神】

第一本宮:底筒男命、第二本宮:中筒男命、第三本宮:表筒男命(三神を総称して住吉大神としてお祀りしている)

第四本宮:息長足姫命(神功皇后)

【ご利益】

厄除、安産、和歌・文学の神、産業商業・文化・貿易の祖神

それではここから「住吉大社」の訪問リポートスタート!

「住吉っさん」の呼び名で親しまれるパワースポット【住吉大社】の見どころ

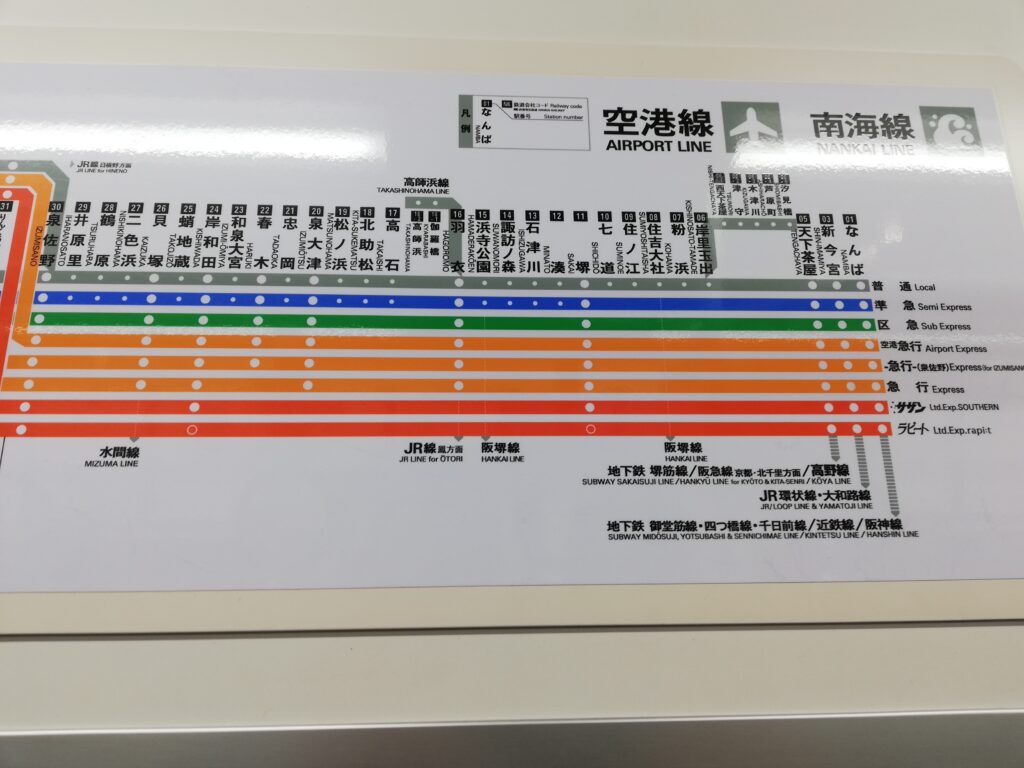

今回の目的地は大阪「住吉大社」である。JRなんば駅から南海電鉄の南海本線に乗りかえ。最寄り駅の「住吉大社駅」は各駅停車しか停まらないので注意が必要だ。

なんばから6つ目の駅「住吉大社駅」で降りる。

改札を出ると、正面に「住吉大社→」の案内板があった。中央に描かれている朱色の「反橋(そりばし/太鼓橋)」の写真にテンションが上がる。

駅を出て左に鳥居が見えた。この日はあいにくの小雨模様。

【正面参道】反橋を望む、心あらたまる参道の入り口

「住吉大社」と刻まれた堂々たる石の標柱が見えてきたら、もうすぐ神域の入り口。鳥居の奥には、住吉のシンボルとも言える美しい「反橋」が姿を見せている。

このまままっすぐ進むと本殿へと続く広い道「正面参道」。神社の「参道」とは、文字通り「参拝するための道」で、この「正面」という言葉には、単に場所を指す以上に、神様のもとへと向かう厳かな気持ちの切り替え、そんな意味も込められているように感じる。

【遣唐使進発の地の石碑】住吉の港から大陸へ、かつては海の玄関口

住吉大社といえば、和歌や文学が花ひらいた日本の古典時代にも、しっかりとその名を刻んでいる。たとえば『源氏物語』。主人公の光源氏が須磨でのつらい流浪生活を終えて無事に都へ戻ったあと、感謝の気持ちを伝えに訪れたのがここ住吉大社だった。

作者の紫式部も、この地の風景に深く心を動かされたようで、参道の手前に広がる松林の美しさを「松の枝のあいだから白波が見える」と、なんとも風情たっぷりに描いている。当時は神社のすぐ近くまで海が迫っていて、波音が松林を抜けて聞こえてきたのだろう。

現在では住吉大社から海はずいぶんと遠くなっている。長年の土砂の堆積や埋め立てによって、海岸線がどんどん西へと後退してしまったためだ。

でも、その名残は今も境内にしっかり残っている。その一つが、「遣唐使進発の地」と刻まれた石碑。かつて大陸へと旅立った遣唐使たちは、ここ住吉の港から船を出していたのだという。出航の前には、住吉の神様に航海の安全を祈願したという歴史がこの地にはあるのだ。

住吉大社は、昔も今も「海の神様」。そのルーツはこの石碑や社殿のたたずまいのなかに、しっかりと息づいている。

【西大鳥居】神域への一歩はここから

参拝者を最初に出迎える「西大鳥居」が住吉大社の一の鳥居だ。一礼をしてくぐる。

鳥居の両脇には大きく力強い狛犬が鎮座していた。

反橋の手前に境内案内図があった。住吉大社は広い!本宮が4つもある。住吉大社は全国2000余りある住吉神社の総本宮なのだ。

【反橋(そりばし)】急勾配の向こうにある神域への入口

住吉大社の正面神池に堂々と架かるのが、有名な「反橋」である。美しい弧を描いたその姿は、住吉大社の象徴そのもの。別名「太鼓橋」とも呼ばれていて、訪れる人は思わず見上げてしまう迫力だ。

橋の長さは約20m、高さは3.6m、幅が5.5m。最大の傾斜はなんと48度もあるそうで、間近で見ると「え、これ登れるの?」とちょっと尻込みしてしまうかもしれない。実は、この橋を渡るだけでおはらいになる、つまり身を清めるご利益があると信じられている。

反橋のたもとにも狛犬が鎮座していた。

現在の橋脚は石造りで、これは江戸時代初期、豊臣秀吉の妻・淀君が、わが子・秀頼の健やかな成長を願って奉納したものだとか。そう聞くと、ただの橋とは思えず、歴史の重みがぐっと増してくる。

木製の階段が上がりやすくしてくれている。一歩一歩確かめるようにこの橋を渡り、本殿へと向かう。

ちなみに、かつての反橋は今よりずっとスリリングだったようで、手すりも足場もほとんどなく、足掛け穴がぽつんと空いているだけだったとか。参拝どころじゃない、まさに命がけの橋渡りだったかもしれない。

作家の川端康成も、昭和23年の作品『反橋』で反橋の思い出を綴っている。「反橋は上るよりもおりる方がこはいものです、私は母に抱かれておりました」と、幼い頃の記憶をふと蘇らせるような一文。橋が放つ存在感は、文学の中でも色あせることなく生きている。

【手水舎】龍じゃない!? 「うさぎの手水舎」で身を清めて

渡ると左に手水舎がある。参拝の前に手を浄める。

手水舎で目を引くのが、水を吐き出している小さなうさぎ。丸っこいフォルムの口元から、ちょろちょろと清めの水が流れ出している。一般的な神社の手水舎では龍が定番のこの場所に「なぜうさぎ?」と不思議に思う人も多いだろう。

住吉大社は、神功(じんぐう)皇后によって創建されたと伝えられており、その神功皇后が兎年生まれだったことから、境内にはうさぎの像が奉納されているそうだ。

さらに面白いのが、住吉大社の創建とされる年が「神功皇后摂政11年」、つまり西暦211年で、これがちょうど卯年・卯月・卯日にあたるのだそう。

そんなことから住吉大社では、うさぎは「神様の遣い」とされ、神聖な存在として親しまれているという。

【角鳥居(かくとりい)】どっしり構えた柱が四角い鳥居

本殿へ向かう前にくぐる鳥居は、よく見ると柱が丸ではなく四角で「角鳥居」と呼ばれている。

石造りの立派な鳥居で、柱には大きく面取りされた角柱を使いながら、中央には貫(ぬき)を通し、その上に少し反った島木(しまぎ)と笠木(かさぎ)を重ねている。形としては「明神鳥居」の一種だが、どっしりと重心の低い造形が印象的。境内に点在するほかの鳥居とはまた違った存在感がある。

この角鳥居は、住吉大社のシンボル的存在としても知られ、昔から多くの参拝者に親しまれている。

【幸寿門(こうじゅもん)】荘厳な佇まいが物語る悠久の歴史

いよいよ境内に入る。一礼をして角鳥居をくぐり、「幸寿門」をくぐる。

幸寿門は、江戸時代初期(1615〜1661年)に建てられた格式ある四脚門。現在は国の登録有形文化財にも指定されている。

屋根は銅板葺きの切妻造、間口は約4.6メートル。重厚な木造構造に、三斗(みつど)という伝統的な組み物や、蟇股(かえるまた)と呼ばれる美しい彫刻が施され、破風には梅鉢懸魚(うめばちげぎょ)という飾りも吊されている。

扉の上にも見どころがあり、冠木と棟木の間に虹梁(こうりょう)を通し、その下に蟇股、上には大瓶束(たいへいづか)を配するなど、独特の意匠が目を引く。

本殿へと続く参道に立つその姿は、まさに住吉大社の顔。神社の格式を象徴する美しい門だ。

【4つの本殿】歴史の息吹を感じる神々の本殿群

住吉大社の本殿は、すべて1810年(文化7年)に建てられたと伝わっている。第一本宮から第四本宮まで4棟あり、いずれも「住吉造(すみよしづくり)」という、神社建築の中でも最古級の様式。その貴重さから、すべてが国宝に指定されている。

正面に見えるのは第三本宮。その奥に第一・第二が並び、第四本宮だけが第三と横に並ぶように配置されている。どの本殿も西を向いており、かつて海(大阪湾)の方角を意識して建てられたことがうかがえる。

これだけの大規模な本殿には、いったいなんの神様が祀られているのだろう。第一〜第三本宮に祀られているのは、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が黄泉の国から戻ってきた際に、海で禊(みそぎ)を行ったときに現れた三柱の神々。この三柱を総称して「住吉大神(おおかみ)」と呼ばれている。

本殿をぐるりと囲む回廊は鮮やかな朱塗りで、厳かさの中にもどこか華やかさを感じさせる空間となっている。

【第三本宮】

まずは正面に構える第三本宮からお参り。ここには、住吉三神のひと柱である表筒男命(うわつつのおのみこと)が祀られている。

社殿の正面に掲げられた額はまだ新しく、鮮やかな朱色の中に凛とした文字が映えていた。姿勢を整え、二拝二拍手一拝。静かに手を合わせ、心を落ち着ける。

【第四本宮】

続いて、右手に並ぶ第四本宮へ。ここには、住吉大社を創建したとされる神功皇后(じんぐうこうごう)が祀られている。

神功皇后といえば、第14代仲哀天皇の后であり、朝鮮半島への「三韓征伐」の伝説でも知られる人物。「三韓」とは新羅・百済・高句麗のこと。その強さとカリスマ性から、長く人々に敬われてきた。

また、神功皇后の御子は、全国の八幡宮でおなじみの応神天皇(おうじんてんのう)だ。

ここでも心を込めて、二拝二拍手一拝。

【第二本宮】

続いて、第二本宮へと足を運ぶ。こちらに祀られているのは、住吉三神のひと柱、中筒男命(なかつつのおのみこと)。

本殿のたたずまいは第三本宮と同じく厳かで、どこかほっとするような空気が流れている。静かに手を合わせ一礼。

【侍者社(おもとしゃ)】夫婦神が見守る、住吉の縁結びスポット

第一本宮へ向かう前に、縁結びの神様・侍者社に立ち寄る。

ここに祀られているのは、田裳見宿禰(たもみのすくね)とその妻神、市姫命(いちひめのみこと)。初代神主とその妻をお祀りする、住吉大社ならではの神社だ。

ご夫婦の神様ということから、恋愛成就や夫婦円満など“縁結び”のご利益があるとされ、近年では特に若い参拝者からも人気を集めています。

侍者社は、他の摂社・末社とは異なり、本殿のすぐそば、第二本宮の南に位置している。これは、かつて大神様にお供え物を捧げる前に、この神社で「検視」していただくという、特別な儀礼(侍者先祭)の名残なんだとか。

殿内には祈願のため奉納された土人形がたくさん並んでいる。神と人との仲取り持ちを担う存在として、昔も今も変わらず親しまれている。ご縁を願う気持ちに、そっと寄り添ってくれるような温かさを感じた。

【第一本宮】

いよいよ第一本宮へ。これまでの本宮とは少し違った、どこか張り詰めたような、凛とした空気が漂っている。

ここに祀られているのは、住吉三神の一柱、底筒男命(そこつつのおのみこと)。海の神として古くから信仰されてきた存在だ。

屋根の縁に目を向けると、板のすき間に硬貨がちらほら。これは正月のにぎわいの中で参拝者たちが投げ入れたお賽銭らしい。

社殿の規模も目を引く。特に拝殿や幣殿は、他の三つの本宮と比べてひとまわり大きく感じられる。これは神々の格差を示しているわけではなく、住吉三神はあくまで対等な存在とされているため、幣殿以外の造りはどれも同じになっているそうだ。

この場所に立つと、不思議と背筋が伸びるような厳かさ。まさにパワースポットと呼ぶにふさわしい空間だ。静かに一礼し、二拝二拍手一拝。心を整えて、そっと手を合わせた。

「五大力石守」があるという「五所御前」に向かう。第一本宮の南側だ。

【五所御前】神聖な玉砂利に願いを託す静かな聖地

「高天原」とも呼ばれる五所御前は、住吉大神が最初に降臨されたと伝わる神聖な場所。神功皇后の摂政11年(西暦221年)、勅命を受けた田見宿祢が神殿の場所を探していたところ、「真住吉 住吉国」との神託を受け、ここに白鷺が舞い降りたことから、住吉大社の鎮座地に選ばれたといわれている。

現在も忌垣で囲まれ、年に一度の「卯之神事」では神鏡と玉串が捧げられるなど、本宮に準じる格式を持つ特別な場所になっている。

ここの見どころは「五大力の神石」。垣内の玉砂利の中に「五」「大」「力」と書かれた石がまぎれており、3つそろえてお守り袋に入れると、体力・智力・財力・福力・寿力のご利益があるとされている。

垣の中には入れないので、隙間から手を伸ばして探す。今回は雨のため断念したが、天気のいい日はぜひ挑戦していただきたい。

【石舞台】豊臣の祈りが刻まれた、日本三舞台のひとつ

次に向かったのは立派な石舞台。これは日本三舞台のひとつに数えられており、他には大阪・四天王寺の石舞台、広島・厳島神社の板舞台がある。

住吉大社の石舞台は、今から約400年前、豊臣秀頼によって奉納されたもの。現在は国の重要文化財にも指定されている。

豊臣家は、秀吉の時代から住吉大社を深く信仰しており、母・大政所の延命祈願なども記録に残されている。その思いは淀殿や秀頼にも受け継がれ、淀殿は反橋(太鼓橋)の架け替えを、秀頼は本殿や社殿の整備、そしてこの石舞台の寄進にも尽力したのだという。

当時としては莫大な費用をかけた事業であり、豊臣家の篤い崇敬の証ともいえる舞台。舞台の上に立つことはできないが、柵の外から眺めているだけでもその歴史の重みがしっかりと感じられる。

ここからは、住吉大社の「初辰(はったつ)まいり」でお参りするのが慣わしとなっている、4つの神社「浅澤社」「大歳社」「楠珺社」「種貸社」を順に巡っていく。

「初辰」とは、毎月最初の「辰の日」のこと。この日にお参りすると、いつも以上にご利益があるとされ、昔から信仰を集めてきた。

そしてこの初辰まいりを月に一度、4年間続ける(=48回)と、「始終発達(しじゅうはったつ)」、つまり「いつまでも発展し続ける」という意味につながり、満願成就とされている。この「48回」は、参拝を続けられるほど健康で順調な証でもあり、そこに大きな意味が込められているそうだ。

「商売繁盛」「家内安全」のご利益があることから、初辰まいりは「はったつさん」の名で親しまれ、今でも遠方から足を運ぶ人が絶えないという。辰の日の早朝には、境内が多くの参拝者でにぎわい、活気あふれる光景が広がるらしい。

【浅澤社(あさざわしゃ)】美のご縁に手を合わせるカキツバタの社

浅澤社は、カキツバタの咲き誇る池の中の小島に鎮座する神社。ご祭神は市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。芸事の上達や美容、女性の守護の神様として信仰され、「住吉さんの弁天さん」としても親しまれている。

池に浮かぶようにたたずむ浅澤社は、どこか静かで凛とした空気をまとい、訪れる人の心をやさしく包んでくれる。芸能や美容のご利益を願う方は、ぜひ足を運んでいただきたい。

この地は、万葉集にも詠まれたカキツバタの名所。

「住吉の 浅沢小野の 杜若(かきつばた) 衣に摺りつけ 着む日知らずも」

という歌が残っており、昔からこの浅沢は風流な花の名所として愛されてきた。

その縁もあり、カキツバタは現在、住吉区の花にもなっている。

続いて「おもかる石」のある「大歳神社」に向かう。いったん鳥居をくぐって外に出る。

向かう途中、「住吉のいわれ」という案内板があった。それによると「神功皇后が住みやすい場所を求めて、天下を巡りこの地に至った際に、「真住み吉し、住吉の国(まことに住むべき国なり)」といって、ここを神の地と定めたそうだ。

【大歳社(おおとししゃ)】商売繁盛・契約成就、願いの仕上げはここで

大歳社は、住吉大社の「初辰まいり」の締めくくりにお参りするのが慣わしとされている神社。ご祭神は大歳神(おおとしのかみ)。もともとは五穀豊穣や収穫を司る神様だったが、時代とともに商売繁盛や集金、契約成就のご利益がある神として信仰されるようになったという。

参拝では、小石に「大」と書かれた大歳守(おおとしまもり)を授かり、心願成就や集金満足のご利益を祈る。

社殿の中にはたくさんの提灯が吊るされ、どこか神秘的な雰囲気が漂っていた。しんとした空気に包まれながら手を合わせると、願いがスッと届きそうな気がする。

境内の片隅には、かわいらしい小祠「おいとしぼし社」も。ここにはちょっと有名な「おもかる石」がある。

試しに一度持ち上げて重さを確かめたあと、願いごとをしっかりと念じて、もう一度石を持ち上げる。その時に1度目よりも軽く感じたら願いが叶う、という占い。

実際にやってみたら……軽い!これはもう、願いが叶う予感しかしない!

もう一度、石舞台の横を通り、住吉大社の境内に戻る。続いて「楠珺社」に向かう。

【楠珺社(なんくんしゃ)】招福猫を集めて福を育てる48の祈り

住吉大社の「初辰まいり」の中心となるのが楠珺社。ご祭神は宇迦魂命(うがのみたまのみこと)で、商売繁盛や家内安全のご利益がある神様だ。

境内には、樹齢1000年を超えるクスノキのご神木がそびえ立ち、その力強い存在感に思わず手を添えたくなる。昔、この大楠に人々が祈りを捧げていたところから、根元に祠を設けて神様を祀り、やがて神社として発展したと伝えられている。

「初辰まいり」で参拝のたびに神社から授かるのが、かわいらしい招福猫(まねきねこ)。左手を挙げた猫は「人招き」、右手は「金招き」。奇数月は左手、偶数月は右手の猫を受けるのが慣例になっている。

この招福猫を48体集める(=四十八辰)と、「始終発達」にかけて満願成就とされ、一回り大きな中猫と交換できるのだという。さらに大きな猫への交換もあり、福がどんどん育っていく仕組みになっているそうだ。

社殿の中には大小の提灯が揺れ、どこかスピリチュアルな空気感が漂っている。手を合わせながら、「また次も元気に来られますように」と願いたくなる神聖な場所だ。

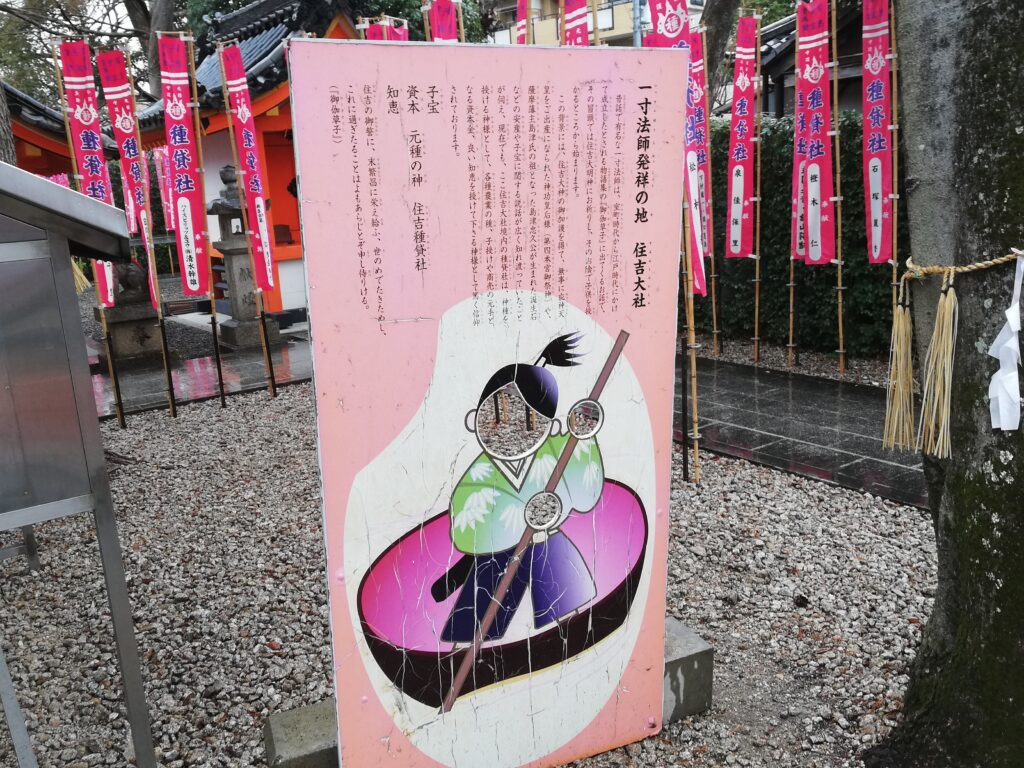

【種貸社(たねかし社)】種を授かり夢を育てる、初辰まいりのスタート

種貸社は、「元種(もとだね)」を授けてくれる神様として信仰される神社で、倉稲魂命(うがのみたまのみこと)をお祀りしている。資金調達、子宝、知恵のご利益があるとされ、「初辰まいり」では最初にお参りする社だ。

もともとは稲の種を授かり、豊作を祈る信仰から始まったとされるが、時代とともに「商売の元手」や「子どもを授かる願い」など、さまざまな始まりを祈る神様として信仰されるようになったのだとか。

初辰まいりでは、ここで「願いの種」や、ご祈祷された「お種銭(おたねせん)」を授かり、商売繁盛や資本充実のご利益を願うそうだ。

鳥居の傍に「一寸法師の碑」があり、手水舎には可愛らしい「一寸法師の像」もあった。

ここの狛犬の背には子狛犬・孫狛犬が乗っていた。めずらしい狛犬だ。

拝殿内には「一粒万倍」の大きな提灯がつられていた。一粒万倍とは、種籾一粒からの一本のイネができ、このイネから万倍もの数のお米が獲れることから、わずかなものから飛躍的に増えることを意味する。一粒万倍日は何かを始めるのに最適な日と言われている。

【一寸法師発祥の地】住吉の浦から都へ、一寸法師旅立ちの場所

先ほど見かけた石碑やミニチュア像でも紹介されていたように、住吉大社は「一寸法師」ゆかりの地としても知られている。

この話の出どころは、昔の物語集『御伽草子(おとぎぞうし)』。室町時代から江戸時代初期にかけてまとめられた挿絵入りの短編集で、「浦島太郎」や「舌切り雀」など、今に伝わる昔話の原型が収録されている。その中に登場する「一寸法師」には、はっきりと住吉大社の名前が登場しているそうだ。

物語によると、一寸法師の舞台は「津の国」で、現在の大阪・摂津の国と考えられている。難波(なにわ)に住むおじいさんとおばあさんが、子どもを授かりたいと願いをかけたのが、まさにこの住吉大社だったのだ。そして、成長した一寸法師が都へ向かって旅立ったのも、住吉の浦(現在の住吉周辺の海辺)からだったと伝えられている。

こうした伝承から、一寸法師は「大阪生まれ」という説が有力になっているらしい。

本殿の右手には、そんな一寸法師の物語にちなんで作られた巨大なお椀が設置されている。中に実際に入ることもでき、フォトスポットとしても人気を集めているそうだ。お椀に入り、一寸法師気分で写真を撮るのも住吉大社ならではの楽しみ方の一つだろう。

石灯篭の寄進者名に、吉本新喜劇の座長やタレントとして活躍している小藪千豊さんの名前を見つけた。

【立浪部屋の稽古場】神域に響く力士たちのぶつかり合い

大相撲大阪場所の期間中、立浪部屋は平成19年(2007年)から、ここ住吉大社の境内を宿舎兼稽古場として使っている。

種貸社を後にして社務所の方へ向かうと、立浪部屋のテントが目に入った。中からはぶつかり合う音や、気合のこもった呼吸が聞こえてきて、稽古の熱気が伝わってくる。テントの隙間からちらりと力士の姿も見えた。

ちょうど最近、立浪部屋の豊昇龍が横綱に昇進したばかり。そんな話題の部屋が稽古していると思うと、思わず足を止めて見入ってしまった。

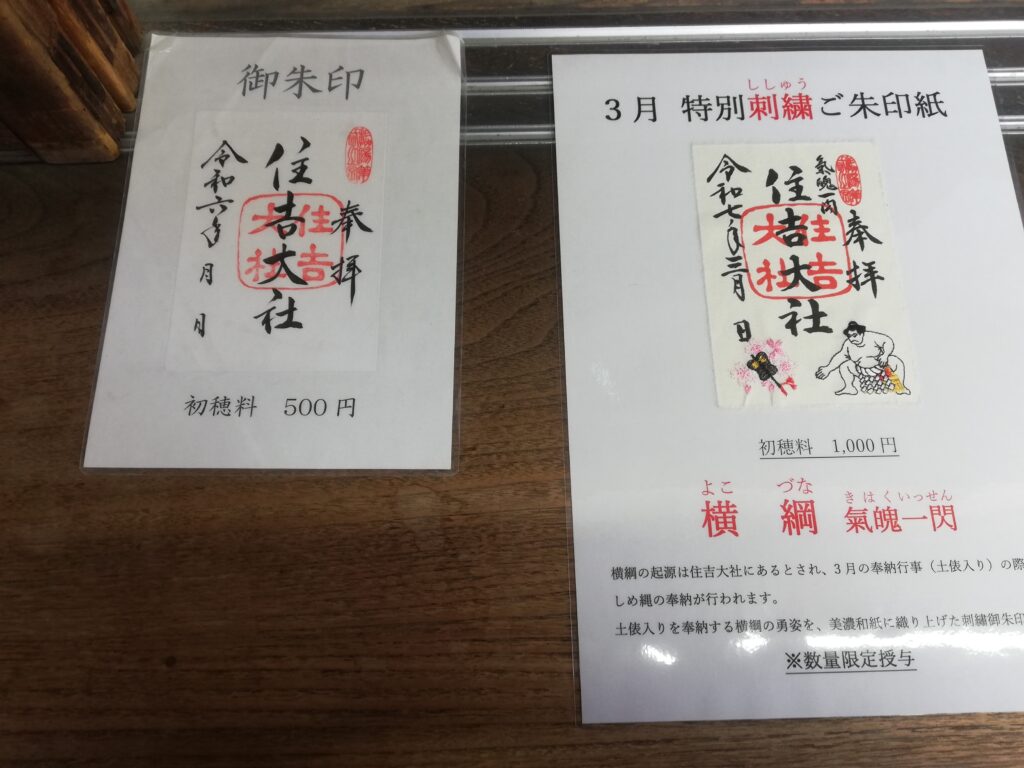

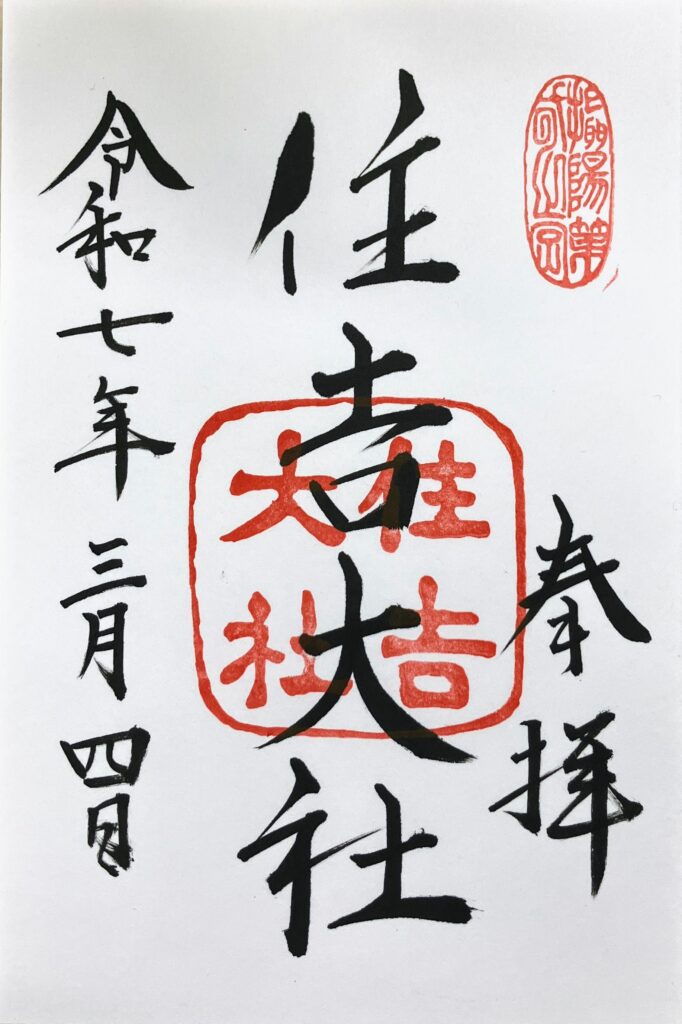

シンプルながらも凛とした美しさが際立つ住吉大社の御朱印

摂社末社を巡った後で再び境内に戻り、御朱印をいただきに授与所に向かう。

住吉大社でいただける通常の御朱印は、「住吉大社」と「神光照海」の2種類。いずれも和紙に墨書きされ、参拝日が入れられるスタイルだ。私は「住吉大社」の御朱印を選択。丁寧に直書きしていただき、シンプルながら凛とした美しさが印象的だ。初穂料は500円。

さらに、毎月の「初辰日(はったつび)」限定でいただける御朱印もラインアップ。これは、種貸社・楠珺社・浅澤社・大歳社の4社それぞれで授かることができるレア度高めの御朱印。

また、年に一度の例祭日限定で頒布される御朱印も複数あるとのこと。御朱印を通して、季節ごとの信仰や行事にもふれられるのも住吉大社ならではの魅力だと思う。

参拝から御朱印拝受まで約1時間半。さすがの住吉大社。見応え抜群の素晴らしい神社だった。

ご縁・ご利益・かわいさ全部入り!住吉大社にぴったりの御朱印帳

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

住吉大社といえば、創建が辛卯年・卯月・卯日。まさしく「うさぎ尽くし」のご縁を持つ神社です!ご祭神の神功皇后が卯年生まれであることもあり、境内の手水舎では、かわいいうさぎの口から水が流れていたりと、神社全体にうさぎとの深いつながりが感じられます。

そんな住吉大社へのお参りにぴったりな御朱印帳として強力にプッシュしたいのが、当店で一番人気のうさぎ柄「秋うさぎ柄の御朱印帳」をご紹介します!

ふわりと舞う秋風と、ぴょんと跳ねるうさぎたちをあしらったデザインが◎。上品な金彩で描かれた紅葉とうさぎの組み合わせはどこか神秘的で、やさしい季節の彩りを感じさせてくれます。布貼りの表紙にはやわらかな質感があり、持っているだけで気分が上がる御朱印帳です!

使いやすく、丈夫な仕立てなのも魅力!本文はしっかりとした奉書紙(和紙)を使用し、裏写りしにくく書きやすさもグッド!じゃばら式でページも広げやすく、御朱印巡りのおともに最適です!

サイズは約11cm×16cm。バッグにすっぽり収まるので、持ち運びも楽々!住吉大社はもちろん、全国のうさぎにご縁のある神社を巡る旅にもぴったりの一冊です!

神社のご縁と季節の風情を感じながら、自分だけの思い出をこの一冊に!ぜひ下記よりお買い求めください!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝は「オリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

【GWは“推し城”へGO!】かっこいい名城&御城印ランキングBEST5

【GWは“推し城”へGO!】かっこいい名城&御城印ランキングBEST5